Bayerisches Rautenwappen und Wasserburg: Unterschied zwischen den Versionen

Mhaupt (Diskussion | Beiträge) |

Sdietz (Diskussion | Beiträge) |

||

| (29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

__HIDDENCAT__ | __HIDDENCAT__ | ||

| − | ... | + | '''Ausführliche/Alt. Überschrift'''<br> |

| + | |||

| + | Dieser Beitrag wird derzeit erstellt. Wir bitten um Geduld.<br> | ||

| + | |||

| + | '''Autorenzeile'''<br> | ||

| + | |||

| + | '''Einführung'''<br> | ||

| + | |||

| + | [[Datei:Siegel Ludwig der Strenge 1247.jpg|mini|Siegel Herzog Ludwig II. der Strenge 1247: Erstmalige Verwendung eines Rautenschildes an einer Urkunde ausgestellt auf der ehem. Wasserburgischen Burg Hartmannsberg]] | ||

| + | |||

| + | Seit dem Spätmittelalter verwendete das bayerische Herrscherhaus den Weiß (heraldisch: silber) und Blau schräg gerauteten Schild als Wappen und bis in die Gegenwart wird dieser im großen und kleinen Staatswappen als Hoheitssymbol des bayerischen Staates verwendet.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#StMI: Staatssymbole des Freistaates Bayern|StMI: Staatssymbole des Freistaates Bayern]].</ref> Darüber hinaus sind die Rauten (je nach Definitionsauffassung auch als Wecken bezeichnet) das allgemein anerkannte, vielfach verwendete Symbol für Bayern. Zum ersten mal nutze der Wittelsbacher Ludwig der Strenge (* 13. April 1229 in Heidelberg; † 2. Februar 1294 ebd., ab 1253 Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein) den Rautenschild an seinem Siegel an einer Urkunde des Klosters Seeon vom 19. November 1247.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Urkunden Seeon 10|BayHStA, Urkunden Seeon 10]].</ref> Die Herkunft der Rauten wurde seit dem 18. Jahrhundert in Gelehrtenkreisen diskutiert, Theorien über eine Abstammung von den Welfen, den Grafen von Wasserburg und den Grafen von Bogen standen im Raum. Letztere hat sich seit der neugestaltung des Staatswappens 1950 in der offiziellen Darstellung durchgesetzt, wobei ein wissenschaftlich fundierter Nachweis nicht erbracht werden kann. Ebensowenig kann die Wasserburger These, die vor allem Ende des 19. Jahrhunderts von namhaften Heraldikern diskutiert wurde, ausgeschlossen werden. Diese ist in der öffentlichen Wahrnehmung bislang wenig bekannt, was umso erstaunlicher ist, als die Urkunde von 1247 sogar in einer ehemals Wasserburgischen Besitzung ausgestellt wurde und auch viele andere Urkunden aus den frühen Regierungsjahren Herzog Ludwigs aus dem Raum Wasserburg stammen. Vorliegender Beitrag beschäftigt sich mit der Herkunft der bayerisch-wittelsbachischen Rauten von den Grafen von Wasserburg und ergänzt die wissenschaftliche Diskussion um eine strukturierte Auswertung der relevanten Siegel und Urkunden. | ||

| + | |||

| + | ==Die Frühzeit der Heraldik== | ||

| + | Bevor die Wappen der Grafen von Wasserburg vorgestellt werden, ist zur Einordnung in den historischen Kontext ein Exkurs zur Entwicklung der Heraldik notwendig, insbesondere auch in Hinblick auf die Entwicklung des Wappens der Wittelsbacher sowie der heraldischen Figur der Rauten. | ||

| + | |||

| + | ===Entstehung des Wappenwesens=== | ||

| + | Das europäische Wappenwesen entstand zur Zeit der Kreuzzüge und hat vermutlich seinen Ursprung in den Militäremblemen byzantinischer und orientalischer Heere. Gemusterte orientalische Stoffe wurden als Banner und wohl auch als Schildbespannung genutzt.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Schroeder, Kleine Wappenkunst|Schroeder, Kleine Wappenkunst]], 21.</ref> Die Verleihung eines Wappens im klassischen Sinne, nämlich eines Schildes mit gemalten Löwen, ist für das Jahr 1127 belegt: Der König von England verleiht das Wappen seinem Schwiegersohn Gottfried Plantagenet.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Schroeder, Kleine Wappenkunst|Schroeder, Kleine Wappenkunst]], 28.</ref> Erhalten sind aus dieser Frühzeit der Heraldik vor allem Reitersiegel, die im gesamten europäischen Kulturraum ähnlich ausgestaltet sind. Im Regelfall ist dort der Siegelinhaber in voller Rüstung zu Pferde dargestellt. Über dem Kettenpanzer trägt er eine Tunkia, auf dem Kopf einen geschlossenen Topfhelm oder seltener einen offenen Normannenhelm. In einer Hand hält er eine Schild mit dem eigentlichen Wappenbild, in der Hand hält er eine Lanze, an der ein Banner befestigt ist, welche das Wappenbild wiederholen kann. Bei Landesherren ist das Banner dreizipflig und oft gerautet.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Schöntag, Das Reitersiegel als Rechtssymbol und Darstellung des ritterlichen Selbstverständnisses|Schöntag, Das Reitersiegel als Rechtssymbol und Darstellung des ritterlichen Selbstverständnisses]], | ||

| + | 88.</ref> Einige heute noch verwendete Länderwappen sind so zum ersten mal auf Reitersiegeln anzutreffen: Der Thüringer Löwe im Siegel Landgraf Herrmanns von 1209 oder die staufischen drei übereinanderschreitenden Löwen im Siegel Herzog Heinrichs von Schwaben von 1216, die heute im Landeswappen von Baden-Württemberg zu finden sind. Vereinzelt existieren auch Siegel, die nur den Wappenschild enthalten (z.B. der schon erwähnte Rautenschild Herzog Ludwigs des Strengen 1247) oder auch nur die Wappenfigur ohne Schild (Heinrich der Löwe um 1180).<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Schroeder, Kleine Wappenkunst|Schroeder, Kleine Wappenkunst]], 25-26.</ref> | ||

| + | |||

| + | Sehr häufig treten in den frühen Heraldik die bereits in der Antike verwendeten Machtsymbole Adler und Löwe auf, die auch als Symbol der kaiserlich-staufischen (Adler) oder welfischen Partei (Löwe) interpretiert werden. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts begannen die Landesfürsten, die bislang den Adler führten, eigenständige Wappen zu zeigen, um ihre Unabhängigkeit vom staufischen Reich zu demonstrieren (z.B. Böhmen, Österreich).<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hye, Die Geschichte des Wappens der Grafen von Andechs|Hye, Die Geschichte des Wappens der Grafen von Andechs]], 661.</ref> Bei den Wittelsbachern führt der vom staufischen Kaiser begünstigte und mit dem Herzogtum belehnte Otto I. einen Adler. Ebenso tut es sein Sohn Ludwig I. bis ca. 1220-22, von da an bis zu seinem Tod 1231 zeigt er den Zackenbalken, das vermutliche Stammwappen der Grafen von Scheyern<ref>Dies wurde seit der Preisfrage der kurfürstl.-bayerischen Akademie der Wissenschaften von 1775 immer wieder kontrovers diskutiert. Letztlich besteht aber bis heute die Vermutung, dass es sich bei dem Zackenbalken um das Stammwappen der Wittelsbacher handelt [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hofmann, Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der Herzoge von Bayern|Hofmann, Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der Herzoge von Bayern]</ref>. Denkbar wäre, dass der zwischen Staufern und Welfen hin und her paktierende Herzog ein eigenständiges Hoheitszeichen präsentieren wollte. Sein Sohn Otto II. der Erlauchte, der über seine Frau Agnes, eine Welfentochter, die Rheinpfalz erbt, führt den Pfälzer Löwen, der dann zum bayerischen Löwen wird.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens|Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens]], 264-265.</ref> | ||

| + | |||

| + | ===Rauten in der Frühzeit der Heraldik=== | ||

| + | Fast ähnlich beliebt wie Adler und Löwe sind Schach<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wikipedia, Geschacht (Heraldik)|Wikipedia, Geschacht (Heraldik)]], [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst|Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst]], 33</ref> und Raute<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wikipedia, Raute (Heraldik)|Wikipedia, Raute (Heraldik)]], [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst|Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst]], 59</ref>, beide sind sich im Aufbau ähnlich. Oft wird der gesamte Schild geschacht oder gerautet, dies lässt wieder an die Schildbespannung der Kreuzritter mit gemusterten orientalischen Stoffen als Ursprung denken. Das Schach, bei dem der Schild mit einer gleichen Anzahl von rechtwinkligen Spaltungs- und Teilungslinien belegt ist, ist als Wappen nachweisbar ab 1141<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Archives départementales de la Somme, Sign. 20H9/3|Archives départementales de la Somme, Sign. 20H9/3]]</ref>. Wohl eine Abwandlung des Schachs sind die Rauten, wobei der wesentliche Unterschied der ungleiche Winkel beim Aufeinandertreffen der Linien ist, die einzelne Raute erhält damit die Form eines Rhombus. Nur in der deutschen Heraldik existieren noch die Figuren Wecken (längliche Rauten)<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wikipedia, Wecke (Heraldik)|Wikipedia, Wecke (Heraldik)]]</ref> und Spindeln (besonders schlanke Form der Wecke)<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wikipedia, Spindel (Heraldik)|Wikipedia, Spindel (Heraldik)]]</ref>. Beim bayerischen Wappen existiert auch in der Fachliteratur keine eindeutige Unterscheidung, die Begriffe Wecken und Rauten werden zumeist synonym verwendet und in der amtlichen Definition des StMI ist nur von Rauten die Rede.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#StMI: Staatssymbole des Freistaates Bayern|StMI: Staatssymbole des Freistaates Bayern]].</ref> | ||

| + | |||

| + | Rauten sind aber keine ausschließlich bayerische heraldische Figur. Früh erscheint es in Frankreich, z.B. beim Haus Craon<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wikipedia, Craon (Adelsgeschlecht)|Wikipedia, Craon (Adelsgeschlecht)]]</ref>. Prominent ist das Rautenwappen der ursprünglich Genuesischen Adelsfamilie Grimaldi, das sich heute im Staatswappen von Monaco befindet.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wikipedia, Coat of Arms of Monaco|Wikipedia, Coat of Arms of Monaco]]</ref> Auch Deutschland sind Rauten bei mehreren Adelsfamilien vorzufinden, bekannt sind die „Teckschen Wecken“ einer Seitenlinie der Zähringer Herzöge, nachweisbar ab 1261.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Generallandesarchiv Karlsruhe, Salemer Urkunden 4, Nr. 7053|Generallandesarchiv Karlsruhe, Salemer Urkunden 4, Nr. 7053]].</ref> | ||

| + | |||

| + | In Bayern tauchen Rauten erstmals 1180 bei dem niederadeligen Geschlecht der Liebensteiner auf, Ministerialen der Reichsabtei Waldsassen.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hefner, Siebmacher Abgestorbener bayerischer Adel 1|Hefner, Siebmacher Abgestorbener bayerischer Adel 1]] 160, [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hefner, Altbayerische Heraldik|Hefner, Altbayerische Heraldik]] 115</ref>. Nach Hefner<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hefner, Altbayerische Heraldik|Hefner, Altbayerische Heraldik]] 177</ref>stehen sie in einer Wappengemeinschaft mit den Hohenfelsern und Ehrenfelsern, Ministerialen des Hochstifts Regensburg. Ab 1202/03 zeigen die Wasserburger Grafen Rauten und ab 1209 die Grafen von Bogen. | ||

| + | |||

| + | Erwähnt soll an dieser Stelle noch der geschachte Schild im Stammwappen der Sponheimer sein, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nachweisbar ist<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Mötsch: Die Siegel der Grafen von Sponheim|Mötsch: Die Siegel der Grafen von Sponheim]] 461 und 467, [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Primbs, Eine Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen|Primbs, Eine Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen]]</ref>, jedoch wegen seiner Schlichtheit auch älteren Ursprungs sein könnte. Es handelt sich um eine ursprünglich rheinländischen Familie, von der sich ein bayerischer Zweig als Grafen von Ortenburg abspaltete, der die Pfalzgrafenwürde erlangte und damit im alten Herzogtum Bayern nach dem Herzog selbst an zweiter Stelle in der Adelshierarchie kam. Diese Familie war mit den mächtigen altbayerischen Grafengeschlechtern verschwägert, so auch mit den Grafen von Wasserburg. Der bayerische Zweig führte jedoch als Wappen einen Panther. Als Inspirationsquelle für Rauten beim bayerischen Adel könnte wäre wohl das Sponheimer Stammwappen auch denkbar. | ||

| + | |||

| + | Die hier dargestellte Vielzahl an Rautenwappen, die noch vor den Wittelsbachern geführt wurde, zeigt zunächst einmal, dass die Rauten nicht einem einzigen Geschlecht zuzuorden sind und eine Herkunftsthese vor allem auch den zeitlichen und örtlichen Kontext betrachten muss. | ||

| + | |||

| + | <gallery> | ||

| + | File:Stammwappen der Sponheimer aus Siebmacher Bd. 6 Abt. 7.jpg|Stammwappen der Sponheimer. | ||

| + | File:Ludwig der Kehlheimer.jpg|Ludwig der Kehlheimer mit Zackenbalken. | ||

| + | File:Liebenstein.png|mWappen Liebensteiner, Ministerialen der Reichsabtei Waldsassen nach Siebmacher. | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | ==Die Wappen der Grafen von Wasserburg== | ||

| + | ===Die siegelführenden Grafen=== | ||

| + | [[Datei:Reiter Dietrich.png|mini|Nachzeichnung des Reitersiegels Graf Dietrichs von Wasserburg]] | ||

| + | |||

| + | Wie bei den anderen altbayerischen Hochadelsgeschlechtern liegen die Anfänge der Die Grafen von Wasserburg im Dunkeln. Vermutlich handelt es sich um eine Nebenlinie des Hauses Dießen-Andechs, über diese könnte eine Abstammung von den Regensburger Domvögten bestehen.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Noichl, Grafen von Wasserburg|Noichl, Grafen von Wasserburg]]</ref> Das Kerngebiet des Herrschaftsbereichs war das Wasserburger Umland mit der Limburg als Herrschaftssitz, der später nach Wasserburg verlegt wurde. Vogteirechte wurden über die Hausklöster Attel und Altenhohenau sowie Rott am Inn ausgeübt. Ergänzt wurde der Herrschaftsbereich durch die Viechtenstein im Inntal bei Passau (ab 1220 an Passau übertragen) und die Hallgrafschaft in Reichenhall (ab 1220 durch den Herzog von Bayern übernommen). Eine ausführliche Darstellung ist bereits bei Noichl<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Noichl, Grafen von Wasserburg|Noichl, Grafen von Wasserburg]]</ref> erfolgt, hier soll nur ein kurzer Überblick der im Weiteren relevanten genealogischen Daten der letzten beiden Grafen gegeben werden, für die Siegel erhalten sind: | ||

| + | |||

| + | * Dietrich, Graf von Wasserburg († 1206) ∞ vor 1178 Heilika von Wittelsbach (G 1171, † 1200), Tochter von Herzog Otto I., Schwester von Herzog Ludwig I. | ||

| + | |||

| + | * Konrad, Graf von Wasserburg († 1259 Offenburg in der Steiermark); ∞ vor 1223 Kunigunde von Hirschberg († 1249), Witwe Bertholds IV., Graf von Bogen. Einziger Sohn Dietrichs, kinderlos schließt er mit Herzog Otto II. von Bayern 1242 einen Erbvertrag. | ||

| + | |||

| + | ===Reitersiegel der Wasserburger Grafen=== | ||

| + | Aus mehreren überlieferten Siegeln der letzten beiden Grafen, Dietrich II und Konrads sind drei Wappenfiguren im Urkundenbestand bayerischer und österreichischer Archive überleifert, die in Folgendem im Detail dargestellt werden. Die in den Abbildungen hypothetisch verwendete Tingierung in silbern (weiß) und blau ist durch die weiter unten aufgeführte Überlieferung des Wasserburger Grafenwappens im Wappen von Attel motiviert. | ||

| + | |||

| + | ====Versuch einer Typisierung==== | ||

| + | Eine Typisierung kann nur ein Versuch bleiben, da die Siegel in den meisten Fällen schlecht erhalten sind. In bayerischen und österreichischen Archiven sind 44 Urkunden der Grafen von Wasserburg erhalten, an 39 davon sind noch Siegel oder Siegelreste vorhanden. Ein Vergleich der noch gut erhaltenen Siegel im BayHStA lässt für Dietrich ein- und für Konrad zwei Typare erkennen. Bei Konrad gibt es möglicherweise um 1234 einen Wechsel oder es werden beide Siegel gleichzeitig geführt. Bei den eingesehenen und noch erkennbaren Siegeln zeigt sich einer Häufung des Wappens mit dem Schrägbalken und den drei Sternen vor 1234, danach eine häufigere Verwendung des Rautenwappens.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Dietz, Auswertung der Siegel der Grafen von Wasserburg|Dietz, Auswertung der Siegel der Grafen von Wasserburg]]</ref> | ||

| + | |||

| + | ====Das volle Rautenwappen==== | ||

| + | <gallery> | ||

| + | File:Volles Rautenwappen der Grafen von Wasserburg.png|Volles Rautenwappen der Grafen von Wasserburg. | ||

| + | File: 3,1_Kloster-Attel-Urk_10.jpg|Reitersiegel Graf Dietrich mit vollem Rautenwappen. | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | Das Wappen Graf Dietrichs ist ein gerauteter Schild oder bei genauerer Betrachtung (siehe Nachzeichnung des Reiters in der Abbildung): Schild mit 10 Rauten in der Anordnung 3:3:3:1 belegt. Insgesamt sind für Dietrich vier Siegel im BayHStA vorhanden <ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Urkunden Schäftlarn 3|BayHStA, Urkunden Schäftlarn 3]],[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Urkunden Rott am Inn 10|BayHStA, Urkunden Rott am Inn 10]],[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Urkunden Attel 9|BayHStA, Urkunden Attel 9]],[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Urkunden Attel 10|BayHStA, Urkunden Attel 10]]</ref>, die alle vom gleichen Typar stammen. Deren besterhaltenes Exemplar<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Urkunden Attel 10|BayHStA, Urkunden Attel 10]]</ref> zeigt den beschriebenen Rautenschild. | ||

| + | |||

| + | Wenn man über mögliche Beweggründe für die Wahl des Rautenwappens spekulieren möchte, dann käme in Betracht eine Inspiration durch den geschachten Schild der Sponheimer Vorfahren. Ähnlich wie Hefner eine Wappengemeinschaft von Rauten in der Oberpfalz sieht (Liebenstein-Ehrenfels-Hohenfels) wäre auch eine Wappengemeinschaft Bogen-Wasserburg nicht völlig unmöglich, da verwandtschaftliche Beziehungen vorhanden waren.<ref>Ein möglicher Bezugspunkt könnte die gemeinsame Abstammung von den Domvögten von Regensburg sein, deren Verwandtschaft zu den Grafen von Bogen aber in der neueren Forschung bezweifeld wird, siehe [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Slowioczek, Die Grafen von Bogen|Slowioczek, Die Grafen von Bogen]]</ref> Möglicherweise ist das Wappenmotiv ein Verweis auf den Regensburger Raum wg. der Ähnlichkeit zur Wappengemeinschaft Liebenstein-Ehrenfels-Hohenfels. | ||

| + | |||

| + | ====Der Schrägbalken mit drei Sternen==== | ||

| + | <gallery> | ||

| + | File: Schild Schrägbalken.png|mini|Wappen Graf Konrad: Schrägbalken mit drei Sternen | ||

| + | File: TBD | ||

| + | File: BayHStA Siegelsammlung MS A 6210 Detail.jpg|BayHStA Siegelsammlung MS A 6210 Detail: Deutlich zu erkennen sind die fünfzackigen Sterne | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Schild mit einem rechten Schrägbalken, dieser mit drei fünfzackigen Sternen belegt. Der Nachweis für die drei Sterne kann mittels eines Metallabgusses aus dem BayHStA erbracht werden <ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Primbs, Eine Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen|Primbs, Eine Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen]], [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Metallabgussammlung A 6210|BayHStA, Metallabgussammlung A 6210]] Abguss nach [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA Urkunden Hochstift Regensburg 45|BayHStA Urkunden Hochstift Regensburg 45]]</ref>. Es scheint das erste Wappen Konrads zu sein, welches er vermehrt in seinen frühen Regierungsjahren bis ca. 1234 führt und dann vermehrt den Schild mit drei Rauten zeigt. Möglich, dass ein Politikwechsel die Motivation für die Wahl eines anderen Wappenbildes war. Betrachtet man die Häufung des Schrägbalkenwapens nach Adressaten, so fällt hier auf, dass es häufiger auf Urkunden für externe Adressaten verwendet wird, z.B. das Domkapitel oder Hochstift von Passau, St. Peter in Salzburg. Das Rautenwappen wird hingegen vermehrt auf Urkunden für bevogtete Klöster verwandt: Attel, Rott am Inn, Altenhohenau. Wie oben beschrieben, ist aber ob des schlechten Erhaltungszustandes der meisten Siegel eine klare Abgrenzung nicht möglich. | ||

| + | |||

| + | Es fällt auf, dass das Wappen in seiner Komposition dem der Babonen, Burggrafen von Regensburg, stark ähnelt. Diese führten in goldenem Schild einen roten Schrägbalken mit drei silbernen Rosen belegt.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wikipedia, Burggraf von Regensburg|Wikipedia, Burggraf von Regensburg]]</ref> Auch hier ist – rein spekulativ- ein wieder ein Hinweis auf den Regensburger Raum möglich, wie schon bei den Rauten Graf Dietrichs. | ||

| + | |||

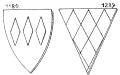

| + | ====Das reduzierte Rautenwappen==== | ||

| + | <gallery> | ||

| + | File:Reduziertes Rautenwappen der Grafen von Wasserburg.png|Wappen Graf Konrad: Reduziertes Rautenwappen | ||

| + | File: TBD | ||

| + | </gallery> | ||

| + | |||

| + | Graf Konrad führt ab can 1234 einen mit drei Rauten belegten Dreieckschild in seinem Reitersiegel.<ref>Am besten erkennbar auf [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#BayHStA, Metallabgussammlung A 6211|BayHStA, Metallabgussammlung A 6211]], Nachweis des zweiten Typars Graf Konrads</ref> Die drei Rauten sind wahrscheinlich eine Reduktion des Rautenschilds seines Vaters auf eine Rauten-Dreierreihe, gemäß dem heraldischen Prinzip pars pro toto1 und damit eine Vereinfachung des ursprünglichen Rautenwappens, wie sie auch schon bei der Wappengemeinschaft Liebenstein-Ehrenfels-Hohenfels praktiziert. Auch nach seiner Entmachtung 1247 stellte Konrad noch Urkunden aus, an denen das Siegel jedoch entweder nicht erhalten oder nicht zuordenbar ist. Wie weiter unten beschrieben wurde das Wappen Konrads ab etwa 1440 vom Kloster Attel wieder aufgegriffen und weitergeführt. | ||

| + | |||

| + | ==Theorie der Herkunft des Wittelsbacher Rautenwappens aus Wasserburg== | ||

| + | ===Theorien der Rautenwappenforschung=== | ||

| + | Bis in die frühe Neuzeit hinein gab es keine Deutungsversuche zum Wittelsbacher Rautenwappen. In den Geschichtswerken von Aventinus und Hundt findet man nichts zu einer Herkunftstheorie. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt dann eine Diskussion, die 1775 in der Preisfrage der kurfürstlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften gipfelt: „Was hatten die Pfalzgrafen von Scheyren und Wittelsbach für ein Geschlechts- Wappen? Warum haben Sie, Als Herzoge, die Wecken und den Löwen wechselweise, die Herzoge in Niederbayern aber zu diesen noch ein Panterthier angenommen? “ Als Preis war wie üblich eine Goldmedaille ausgelobt. | ||

| + | |||

| + | Drei renommierte Historiker und Heraldiker antworten, wobei sich die Ausführungen im Wesentlichen auf die Abbildungen in den Monumenta Boica beziehen, welche aber auch falsche Darstellungen enthalten und überinterpretiert werden (z.B. Schraffur bei den Grafen von Wasserburg, die als rote Farbe interpretiert wird. Die Siegel sind nachweislich nicht bemalt.): Die Goldmedaille erhält der Reichersberger Augsutinerchorherr P. Augustin Maximilian Lipowsky, der die Rauten für ein bayerisches Stammeswappen hält, das schon von den Welfenherzögen verwendet wurde.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Lipowsky, Von dem Geschlechtswappen der Pfalzgrafen von Scheyern und Wittelsbach|Lipowsky, Von dem Geschlechtswappen der Pfalzgrafen von Scheyern und Wittelsbach]]</ref> Ähnlich sieht es der Jurist und Heraldiker Johann Martin Maximilian Einzinger von Einzing, der die Rauten für das Staats- oder Gebietswappen von Niederbayern hält, im Gegensatz zum oberbayerischen ungekrönten Löwen.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Einzinger, Historische Wappengallerie|Einzinger, Historische Wappengallerie]]</ref> Einzinger hat immerhin einen Sachpreis erhalten. Bei der Preisfrage leer ausgegangen ist P. Hermann Scholliner, Professor an den Universitäten Ingolstadt und Salzburg und Oberalteicher Benediktinerpater. Er vermutet eine Abstammung von den Grafen von Bogen.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung|Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung]]</ref> Die Rauten der Wasserburger Grafen sind auch bekannt und werden von allen drei Autoren erwähnt. | ||

| + | |||

| + | Damit ist das Thema aber nicht abgeschlossen, die Diskussion zieht sich bis ans Ende des darauf folgenden Jahrhunderts und fast jeder bayerische Heraldiker hat sich in eine der schon bei der Preisfrage aufgetanen Richtungen geäußert. Noch im neuen Siebmacher, dem Standardwerk der deutschen Heraldik bis heute, ist von den Grafen von Bogen keine Rede und es wird eine ähnliche These wie bei Lipowsky und Einzinger formuliert.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hefner, Siebmacher Soveraine der deutschen Bundesstaaten 1|Hefner, Siebmacher Soveraine der deutschen Bundesstaaten 1]]</ref> | ||

| + | |||

| + | Am Ende scheint sich die Abstammungsthese doch durchzusetzen. Die Rauten der Grafen von Wasserburg finden aber immer noch gleichrangig mit den Rauten der Grafen von Bogen Erwähnung, bei Mayer von Mayerfels 1880<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Mayer von Mayerfels, Der Wittelsbacher Stamm-, Haus- u. Geschlechtswappen|Mayer von Mayerfels, Der Wittelsbacher Stamm-, Haus- u. Geschlechtswappen]]</ref>, Primbs 1883<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens|Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens]]</ref> und Hupp 1912<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hupp, Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer|Hupp, Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer]]</ref>. Bei Jochner 1894<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen|Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen]]</ref>, dem letzten Generaldirektor des Bayer. Reichsarchiv zur Zeit der Monarchie und seinerzeit in Bayern wohl führenden Autorität in Sachen Heraldik, wird sogar ausschließlich die Wasserburger These vertreten und eine ähnliche Begründung wie in diesem Beitrag gegeben. | ||

| + | |||

| + | Ein Beweis für die ausschließliche Abstammung von den Bogener Grafen konnte auch später nicht erbracht werden, die Diskussion des Themas in der heraldischen Literatur ebbt aber ab Nach dem Ende der Monarchie hat sicher auch das Interesse an Heraldik nachgelassen haben. Ein genauer Zeitpunkt für die alleinige Übernahme der Bogener These durch den bayerischen Staat kann nicht zweifelsfrei ausgemacht werden, wird aber wohl nicht vor der Annahme des neuen Staatswappens 1950<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Wappengesetz Bayern|Wappengesetz Bayern]]</ref> zu verorten sein.<ref>Nach [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Rattelmüller, Das Wappen von Bayern|Rattelmüller, Das Wappen von Bayern]] war [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Stadler, Das bayer. Staatswappen|Stadler, Das bayer. Staatswappen]]der entscheidende Aufsatz, wobei dieser als Begründung für die Bogener These nur in einem Halbsatz apokryphe Wappenschilde der Grafen von Bogen aus dem 16. Jahrundert aufführt und auch sonst nicht wissenschaftlichen Ansprüchen genügt (kein Quellenverweise, falsche Angaben zur erstmaligen Verwendung der Rauten bei den Wittelsbachern)</ref> | ||

| + | |||

| + | Zumeist ohne Angabe von Quellen <ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Volkert, Wappen der Wittelsbacher|Volkert, Wappen der Wittelsbacher]], [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Volkert, Die Wappenzeichen des Landes Bayern|Volkert, Die Wappenzeichen des Landes Bayern]]</ref> wird die Bogener These dann in der neueren Fachliteratur als historische Tatsache dargestellt und ist damit heute selbst zum Teil des bayerischen Nationalsymbolds geworden. | ||

| + | |||

| + | ===Statistische Auswertung der frühen Wittelsbacher Rauten=== | ||

| + | Hinsichtlich einer eventuellen Übernahme des Rautenwappens muss die Verwendung bei den Wittelsbachern genauer betrachtet werden. Dafür ist eine statistische Auswertung der Urkunden Ludwigs I. zwischen der erstmaligen Verwendung 1247 und der Landesteilung 1255<ref>Landesteilung als Endpunkt deswegen, weil dadurch auch die Verwaltung umgegliedert wurde und sich entsprechend die Ausstellungsorte nach den Verwaltungssitzen richten (hauptsächlich Landshut/Niederbayern, München/Oberbayern). Auch war zu dem Zeitpunkt das Rautenwappen schon voll etabliert.</ref> für den bayerischen Landesteil (Erstellungsort und/oder Empfänger im bayerischen Landesteil) hilfreich. Der 19-jährige Herzogssohn Ludwig beginnt ab 1247 Urkunden auszustellen und mit dem eingangs erwähnten Rautensiegel zu versehen. Von 1247 bis 1290 verwendet er das Siegel mit dem gerauteten Dreiecksschild, ab 1260 zusätzlich ein Reitersiegel. Ab 1254 verwendet auch sein jüngerer Bruder Heinrich ein Siegel mit gerautetem Dreieckschild, ab 1259 ebenfalls ein Reitersiegel ähnlich seinem Bruder.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens|Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens]]</ref> | ||

| + | |||

| + | Vom Tod Ottos II. des Erlauchten 1253 bis 1255 regieren die Brüder das Herzogtum gemeinsam, danach teilen sie es in Pfalz-Oberbayern (Ludwig) und Niederbayern (Heinrich). Die Grenzen entsprechen jedoch noch nicht denen der heutigen Regierungsbezirke. Nachfolgende Tablle enthält eine Übersicht über Ausstellungsdatum, Ausstellungsort und Empfänger, die Urkunden können in drei Gruppen unterteilt werden:<ref>Basis für unten stehende Übersicht ist [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hofmann, Urkundenwesen|Hofmann, Urkundenwesen]]</ref> | ||

| + | |||

| + | * Urkunden Ottos und Ludwigs: Gerade in seinen späten Regierungsjahren treten seine Söhne als Mitaussteller der Urkunden auf. | ||

| + | * Urkunden der Herzogsbrüder gemeinsam | ||

| + | * Urkunden, die Ludwig alleine ausstellt: | ||

| + | |||

| + | Es fällt auf, dass vor allem die von Ludwig alleine ausgestellten Urkunden im Raum Wasserburg zu verorten sind. Die Urkunden, in denen Ludwig nur Mitaussteller ist, werden am bayerischen Regierungssitz Landshut oder in Verwaltungssitzen nahe dem Empfänger ausgefertigt. Im ehemaligen Machtbereich der Bogener Grafen wurde keine einzige Urkunde ausgestellt. Wenn nun der Rautenschild ein machtpolitisches Symbol war, dann ist auf Basis des Urkundenbestandes am ehesten ein Zusammenhang zu Wasserburg zu vermuten. | ||

| + | |||

| + | {| class="wikitable" | ||

| + | |+ Urkunden Otto II. und Ludwig | ||

| + | |- | ||

| + | ! Ausstellungsjahr | ||

| + | ! Ausstellungsort | ||

| + | ! Empfänger | ||

| + | |- | ||

| + | |1250 | ||

| + | |Vehlburg (Obpf.) | ||

| + | |Kloster Kumbd (Hunsrück) | ||

| + | |- | ||

| + | |1252 | ||

| + | |Nabburg | ||

| + | |Kloster Schönau (Odenw.) | ||

| + | |- | ||

| + | |1251 | ||

| + | |Landshut | ||

| + | |Kloster Baumburg | ||

| + | |- | ||

| + | |1253 | ||

| + | |Landshut | ||

| + | |Kloster Seligenthal | ||

| + | |- | ||

| + | |} | ||

| + | |||

| + | {| class="wikitable" | ||

| + | |+ Urkunden Ludwig und Heinrich als Herzöge gemeinsam | ||

| + | |- | ||

| + | ! Ausstellungsjahr | ||

| + | ! Ausstellungsort | ||

| + | ! Empfänger | ||

| + | |- | ||

| + | |1253 | ||

| + | |Straubing | ||

| + | |Bischof von Regensburg | ||

| + | |- | ||

| + | |1254 | ||

| + | |Erharting (Obb.) | ||

| + | |Bischof von Salzburg | ||

| + | |- | ||

| + | |1254 | ||

| + | |Geltolfing | ||

| + | |Berthold von Schiltberg | ||

| + | |- | ||

| + | |1254 | ||

| + | |Nabburg | ||

| + | |Hochstift Bamberg | ||

| + | |- | ||

| + | |1255 | ||

| + | |Landshut | ||

| + | |Hochstift Bamberg | ||

| + | |- | ||

| + | |} | ||

| + | |||

| + | {| class="wikitable" | ||

| + | |+ Urkunden Ludwig alleine bis 1255 | ||

| + | |- | ||

| + | ! Ausstellungsjahr | ||

| + | ! Ausstellungsort | ||

| + | ! Empfänger | ||

| + | |- | ||

| + | |1247 | ||

| + | |Hartmannsberg (Gft. Wasserburg) | ||

| + | |Kloster Seeon | ||

| + | |- | ||

| + | |1254 | ||

| + | |Frauenchiemsee | ||

| + | |Kloster Frauenchiemsee | ||

| + | |- | ||

| + | |1255 | ||

| + | |Wasserburg | ||

| + | |Kloster Altenhohenau | ||

| + | |- | ||

| + | |1255 | ||

| + | |Wasserburg | ||

| + | |Kloster Raitenhaslach | ||

| + | |- | ||

| + | |} | ||

| + | |||

| + | ===Mögliche Motivation Ludwigs II. zur Übernahme der Wasserburger Rauten=== | ||

| + | Die hier dargestellte These folgt im Wesentlichen Jochner.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen|Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen]]</ref> Der Wasserburger Feldzug gegen Konrad ist für den junden Ludwig die erste militärische Aktion, die er alleine anleitet, gewissermaßen seine Bewährungsprobe. Konrad erweist sich als zäher Gegner, die Belagerung dauert 17 Monate. Als er die Stadt am 11. November 1247<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hiebl, Konrad von Wasserburg|Hiebl, Konrad von Wasserburg]]</ref> endlich erobert und damit Konrad von Wasserburg entmachtet, eignet er sich sogleich dessen Rautenschild an und beginnt sogleich Urkunden im Wasserburger Umfeld damit zu siegeln. Die eingangs genannte Urkunde aus dem Kloster Seeon ist auch die erste von Ludwig ausgestellte Urkunde. Zum Ort seines ersten Triumphes hat Ludwig doch ein besonderes Verhältnis, da die Urkunden, die er alleine ausstellt, alle im Umfeld von Wasserburg zu verorten sind. Auf der Burg Wasserburg hält er auch den letzen Staufer Konradin, ein Faustpfand seiner pro-staufischen Politik. Er hat sich wohl entsprechend häufig auch selbst dort aufgehalten.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Inninger, Konradin|Inninger, Konradin]]</ref> | ||

| + | |||

| + | Wenn auch nicht direkt nachweisbar, so ist es dadurch doch sehr wahrscheinlich, dass sein Wappen in Zusammenhang mit den Rauten der Grafen von Wasserburg steht, alleine Ludwigs Beziehung zu der Stadt spräche dafür, während ein Kontakt zu seinen Bogener schon sehr entfernt Verwandten historisch nicht belegt ist. Sehr schnell jedenfalls entwickeln sich die Rauten zum Symbol für Bayern und die Wittelsbacher schlechthin. | ||

| + | |||

| + | Betrachtet man den Zeitraum von nur 8 Tagen zwischen der Eroberung von Wasserburg und der Ausfertigung der Urkunde für das Kloster Seeon, bliebt die Frage, woher so schnell ein Typar mit dem Rautenwappen kam. Möglicherweise wurde mit der Anfertigung schon während der mehr als einjährigen Wasserburger Belagerung begonnen, da die Eroberung eine beschlossene Sache war und das Kräfteverhältnis wohl klar auf Ludwigs Seite. Oder es musste nach der Eroberung schnell ein Typar gefertigt werden und ob der begrenzten Zeit wurde nicht das für einen Fürsten üblichere, aber handwerklich aufwändigere Reitersiegel angefertigt, sondern ein einfacher herzustellendes Siegel, das nur den Wappenschild enthält. | ||

| + | |||

| + | ==Das Wappen des Klosters Attel in der Nachfolge des Wasserburger Rautenwappens== | ||

| + | Das 1137 von Graf Engelbert gegründete Benediktinerkloster Attel war das Hauskloster der Grafen von Wasserburg, neben dem 1235 von Graf Konrad gegründeten Dominikanerkloster Altenhohenau. Als solches war es nicht ungewöhnlich, als Klosterwappen das Wappen des ausgestorbenen Stiftergeschlechts zu wählen, praktiziert vor allem ab dem 15. Jahrhundert von Benediktiner- oder Zisterzienserstiften. So gibt es im altbayerischen Raum einige bekannte Beispiele<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik |Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik ]]</ref>: Die von den frühen Wittelsbachern gegründenten Klöster Indersdorf, Ensdorf und Scheyern führen den Zackenbalken der Wittelsbacher. Dießen und Andechs führen Löwe und Adler aus dem Siegel des letzten Grafen von Dießen-Andechs.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hye, Die Geschichte des Wappens der Grafen von Dießen-Andechs|Hye, Die Geschichte des Wappens der Grafen von Andechs]]</ref> Attel führte das Wappen Konrads von Wasserburg mit den drei Rauten. Andere Klöster führen apokryphe (den Gründern zugeschriebene, für diese aber nicht direkt nachweisbare) Wappen, z.B. Steingaden den Greifenlöwen der Welfen. Für das Kloster Windberg, gegründet von den Grafen von Bogen, ist ab Mitte des 16. Jhdts ebenfalls ein Rautenwappen überliefert, allerdings mit einem goldenen Glevenrad belegt.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hund, Bayrisch Stammen-Buch|Hund, Bayrisch Stammen-Buch]] 122, wohl wegen des Glevenrades eher in die Kategegorie apokryphe Wappen einzuordnen</ref> | ||

| + | |||

| + | ===Überblick über die Verwendung=== | ||

| + | Im Gegensatz zu dem Siegeln weltlicher Herren tauchen heraldische Elemente bei geistlichen Herren erst relativ spät auf, im frühen und hohen Mittelalter ist zumeist nur der geistliche Würdenträger oder ein Kirchenpatron dargestellt, so auch an Atteler Urkunden, z.B. 1368 <ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#StadtA Wasserburg a. Inn, I2a2|StadtA Wasserburg a. Inn, I2a2]]</ref>: Abt und Konvent führen je ein Siegel mit dem Hl. Michael. Der früheste bildliche Nachweis für das Wappen mit den drei Rauten stammt von 1440.<ref>[[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik |Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik ]], 36</ref> Das Rautenwappen wurde vom Abt oder für die Abtei als ganzes verwendet, der Konvent führte ein Wappen mit einem Rad, das Zimmermann als Schildbuckel interpretiert und damit dem als Schild des Hl. Michael am Konventswappen in den oben genannten Urkunden entspricht. So befinden sich zu Füßen der Figuren am Stiftergrab auch das Konventswappen, zu beiden Seiten je das Abteiwappen. | ||

| + | |||

| + | ===Die silbern-blaue Tingierung und das bayerische weiß-blau=== | ||

| + | Die Tingierung (Farbgebung) des Atteler Wappens ist überliefert als silberner Schild mit drei blauen Rauten belegt. Wenn man nun von einer authentischen Fortführung des Rautenwappens Graf Konrads durch Attel ausgeht, so werden sicher auch die Farben übernommen worden sein. Alle Darstellungen auf Siegeln oder Grabsteinen des Atteler Klosterwappens bilden die Rauten als erhabenes Relief ab, d.h. man kann hier bereits von einer einheitlichen Tingierung ausgehen. Im Hinblick auf die bayerischen Rauten könnte so auch die Farbgebung Weiß (heraldisch Silber) und Blau in einer kontinuierlichen Tradition der Grafen von Wasserburg stehen. | ||

Aktuelle Version vom 16. Juni 2024, 11:41 Uhr

Ausführliche/Alt. Überschrift

Dieser Beitrag wird derzeit erstellt. Wir bitten um Geduld.

Autorenzeile

Einführung

Seit dem Spätmittelalter verwendete das bayerische Herrscherhaus den Weiß (heraldisch: silber) und Blau schräg gerauteten Schild als Wappen und bis in die Gegenwart wird dieser im großen und kleinen Staatswappen als Hoheitssymbol des bayerischen Staates verwendet.[1] Darüber hinaus sind die Rauten (je nach Definitionsauffassung auch als Wecken bezeichnet) das allgemein anerkannte, vielfach verwendete Symbol für Bayern. Zum ersten mal nutze der Wittelsbacher Ludwig der Strenge (* 13. April 1229 in Heidelberg; † 2. Februar 1294 ebd., ab 1253 Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein) den Rautenschild an seinem Siegel an einer Urkunde des Klosters Seeon vom 19. November 1247.[2] Die Herkunft der Rauten wurde seit dem 18. Jahrhundert in Gelehrtenkreisen diskutiert, Theorien über eine Abstammung von den Welfen, den Grafen von Wasserburg und den Grafen von Bogen standen im Raum. Letztere hat sich seit der neugestaltung des Staatswappens 1950 in der offiziellen Darstellung durchgesetzt, wobei ein wissenschaftlich fundierter Nachweis nicht erbracht werden kann. Ebensowenig kann die Wasserburger These, die vor allem Ende des 19. Jahrhunderts von namhaften Heraldikern diskutiert wurde, ausgeschlossen werden. Diese ist in der öffentlichen Wahrnehmung bislang wenig bekannt, was umso erstaunlicher ist, als die Urkunde von 1247 sogar in einer ehemals Wasserburgischen Besitzung ausgestellt wurde und auch viele andere Urkunden aus den frühen Regierungsjahren Herzog Ludwigs aus dem Raum Wasserburg stammen. Vorliegender Beitrag beschäftigt sich mit der Herkunft der bayerisch-wittelsbachischen Rauten von den Grafen von Wasserburg und ergänzt die wissenschaftliche Diskussion um eine strukturierte Auswertung der relevanten Siegel und Urkunden.

Inhaltsverzeichnis

Die Frühzeit der Heraldik

Bevor die Wappen der Grafen von Wasserburg vorgestellt werden, ist zur Einordnung in den historischen Kontext ein Exkurs zur Entwicklung der Heraldik notwendig, insbesondere auch in Hinblick auf die Entwicklung des Wappens der Wittelsbacher sowie der heraldischen Figur der Rauten.

Entstehung des Wappenwesens

Das europäische Wappenwesen entstand zur Zeit der Kreuzzüge und hat vermutlich seinen Ursprung in den Militäremblemen byzantinischer und orientalischer Heere. Gemusterte orientalische Stoffe wurden als Banner und wohl auch als Schildbespannung genutzt.[3] Die Verleihung eines Wappens im klassischen Sinne, nämlich eines Schildes mit gemalten Löwen, ist für das Jahr 1127 belegt: Der König von England verleiht das Wappen seinem Schwiegersohn Gottfried Plantagenet.[4] Erhalten sind aus dieser Frühzeit der Heraldik vor allem Reitersiegel, die im gesamten europäischen Kulturraum ähnlich ausgestaltet sind. Im Regelfall ist dort der Siegelinhaber in voller Rüstung zu Pferde dargestellt. Über dem Kettenpanzer trägt er eine Tunkia, auf dem Kopf einen geschlossenen Topfhelm oder seltener einen offenen Normannenhelm. In einer Hand hält er eine Schild mit dem eigentlichen Wappenbild, in der Hand hält er eine Lanze, an der ein Banner befestigt ist, welche das Wappenbild wiederholen kann. Bei Landesherren ist das Banner dreizipflig und oft gerautet.[5] Einige heute noch verwendete Länderwappen sind so zum ersten mal auf Reitersiegeln anzutreffen: Der Thüringer Löwe im Siegel Landgraf Herrmanns von 1209 oder die staufischen drei übereinanderschreitenden Löwen im Siegel Herzog Heinrichs von Schwaben von 1216, die heute im Landeswappen von Baden-Württemberg zu finden sind. Vereinzelt existieren auch Siegel, die nur den Wappenschild enthalten (z.B. der schon erwähnte Rautenschild Herzog Ludwigs des Strengen 1247) oder auch nur die Wappenfigur ohne Schild (Heinrich der Löwe um 1180).[6]

Sehr häufig treten in den frühen Heraldik die bereits in der Antike verwendeten Machtsymbole Adler und Löwe auf, die auch als Symbol der kaiserlich-staufischen (Adler) oder welfischen Partei (Löwe) interpretiert werden. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts begannen die Landesfürsten, die bislang den Adler führten, eigenständige Wappen zu zeigen, um ihre Unabhängigkeit vom staufischen Reich zu demonstrieren (z.B. Böhmen, Österreich).[7] Bei den Wittelsbachern führt der vom staufischen Kaiser begünstigte und mit dem Herzogtum belehnte Otto I. einen Adler. Ebenso tut es sein Sohn Ludwig I. bis ca. 1220-22, von da an bis zu seinem Tod 1231 zeigt er den Zackenbalken, das vermutliche Stammwappen der Grafen von Scheyern[8]. Denkbar wäre, dass der zwischen Staufern und Welfen hin und her paktierende Herzog ein eigenständiges Hoheitszeichen präsentieren wollte. Sein Sohn Otto II. der Erlauchte, der über seine Frau Agnes, eine Welfentochter, die Rheinpfalz erbt, führt den Pfälzer Löwen, der dann zum bayerischen Löwen wird.[9]

Rauten in der Frühzeit der Heraldik

Fast ähnlich beliebt wie Adler und Löwe sind Schach[10] und Raute[11], beide sind sich im Aufbau ähnlich. Oft wird der gesamte Schild geschacht oder gerautet, dies lässt wieder an die Schildbespannung der Kreuzritter mit gemusterten orientalischen Stoffen als Ursprung denken. Das Schach, bei dem der Schild mit einer gleichen Anzahl von rechtwinkligen Spaltungs- und Teilungslinien belegt ist, ist als Wappen nachweisbar ab 1141[12]. Wohl eine Abwandlung des Schachs sind die Rauten, wobei der wesentliche Unterschied der ungleiche Winkel beim Aufeinandertreffen der Linien ist, die einzelne Raute erhält damit die Form eines Rhombus. Nur in der deutschen Heraldik existieren noch die Figuren Wecken (längliche Rauten)[13] und Spindeln (besonders schlanke Form der Wecke)[14]. Beim bayerischen Wappen existiert auch in der Fachliteratur keine eindeutige Unterscheidung, die Begriffe Wecken und Rauten werden zumeist synonym verwendet und in der amtlichen Definition des StMI ist nur von Rauten die Rede.[15]

Rauten sind aber keine ausschließlich bayerische heraldische Figur. Früh erscheint es in Frankreich, z.B. beim Haus Craon[16]. Prominent ist das Rautenwappen der ursprünglich Genuesischen Adelsfamilie Grimaldi, das sich heute im Staatswappen von Monaco befindet.[17] Auch Deutschland sind Rauten bei mehreren Adelsfamilien vorzufinden, bekannt sind die „Teckschen Wecken“ einer Seitenlinie der Zähringer Herzöge, nachweisbar ab 1261.[18]

In Bayern tauchen Rauten erstmals 1180 bei dem niederadeligen Geschlecht der Liebensteiner auf, Ministerialen der Reichsabtei Waldsassen.[19]. Nach Hefner[20]stehen sie in einer Wappengemeinschaft mit den Hohenfelsern und Ehrenfelsern, Ministerialen des Hochstifts Regensburg. Ab 1202/03 zeigen die Wasserburger Grafen Rauten und ab 1209 die Grafen von Bogen.

Erwähnt soll an dieser Stelle noch der geschachte Schild im Stammwappen der Sponheimer sein, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nachweisbar ist[21], jedoch wegen seiner Schlichtheit auch älteren Ursprungs sein könnte. Es handelt sich um eine ursprünglich rheinländischen Familie, von der sich ein bayerischer Zweig als Grafen von Ortenburg abspaltete, der die Pfalzgrafenwürde erlangte und damit im alten Herzogtum Bayern nach dem Herzog selbst an zweiter Stelle in der Adelshierarchie kam. Diese Familie war mit den mächtigen altbayerischen Grafengeschlechtern verschwägert, so auch mit den Grafen von Wasserburg. Der bayerische Zweig führte jedoch als Wappen einen Panther. Als Inspirationsquelle für Rauten beim bayerischen Adel könnte wäre wohl das Sponheimer Stammwappen auch denkbar.

Die hier dargestellte Vielzahl an Rautenwappen, die noch vor den Wittelsbachern geführt wurde, zeigt zunächst einmal, dass die Rauten nicht einem einzigen Geschlecht zuzuorden sind und eine Herkunftsthese vor allem auch den zeitlichen und örtlichen Kontext betrachten muss.

Die Wappen der Grafen von Wasserburg

Die siegelführenden Grafen

Wie bei den anderen altbayerischen Hochadelsgeschlechtern liegen die Anfänge der Die Grafen von Wasserburg im Dunkeln. Vermutlich handelt es sich um eine Nebenlinie des Hauses Dießen-Andechs, über diese könnte eine Abstammung von den Regensburger Domvögten bestehen.[22] Das Kerngebiet des Herrschaftsbereichs war das Wasserburger Umland mit der Limburg als Herrschaftssitz, der später nach Wasserburg verlegt wurde. Vogteirechte wurden über die Hausklöster Attel und Altenhohenau sowie Rott am Inn ausgeübt. Ergänzt wurde der Herrschaftsbereich durch die Viechtenstein im Inntal bei Passau (ab 1220 an Passau übertragen) und die Hallgrafschaft in Reichenhall (ab 1220 durch den Herzog von Bayern übernommen). Eine ausführliche Darstellung ist bereits bei Noichl[23] erfolgt, hier soll nur ein kurzer Überblick der im Weiteren relevanten genealogischen Daten der letzten beiden Grafen gegeben werden, für die Siegel erhalten sind:

- Dietrich, Graf von Wasserburg († 1206) ∞ vor 1178 Heilika von Wittelsbach (G 1171, † 1200), Tochter von Herzog Otto I., Schwester von Herzog Ludwig I.

- Konrad, Graf von Wasserburg († 1259 Offenburg in der Steiermark); ∞ vor 1223 Kunigunde von Hirschberg († 1249), Witwe Bertholds IV., Graf von Bogen. Einziger Sohn Dietrichs, kinderlos schließt er mit Herzog Otto II. von Bayern 1242 einen Erbvertrag.

Reitersiegel der Wasserburger Grafen

Aus mehreren überlieferten Siegeln der letzten beiden Grafen, Dietrich II und Konrads sind drei Wappenfiguren im Urkundenbestand bayerischer und österreichischer Archive überleifert, die in Folgendem im Detail dargestellt werden. Die in den Abbildungen hypothetisch verwendete Tingierung in silbern (weiß) und blau ist durch die weiter unten aufgeführte Überlieferung des Wasserburger Grafenwappens im Wappen von Attel motiviert.

Versuch einer Typisierung

Eine Typisierung kann nur ein Versuch bleiben, da die Siegel in den meisten Fällen schlecht erhalten sind. In bayerischen und österreichischen Archiven sind 44 Urkunden der Grafen von Wasserburg erhalten, an 39 davon sind noch Siegel oder Siegelreste vorhanden. Ein Vergleich der noch gut erhaltenen Siegel im BayHStA lässt für Dietrich ein- und für Konrad zwei Typare erkennen. Bei Konrad gibt es möglicherweise um 1234 einen Wechsel oder es werden beide Siegel gleichzeitig geführt. Bei den eingesehenen und noch erkennbaren Siegeln zeigt sich einer Häufung des Wappens mit dem Schrägbalken und den drei Sternen vor 1234, danach eine häufigere Verwendung des Rautenwappens.[24]

Das volle Rautenwappen

Das Wappen Graf Dietrichs ist ein gerauteter Schild oder bei genauerer Betrachtung (siehe Nachzeichnung des Reiters in der Abbildung): Schild mit 10 Rauten in der Anordnung 3:3:3:1 belegt. Insgesamt sind für Dietrich vier Siegel im BayHStA vorhanden [25], die alle vom gleichen Typar stammen. Deren besterhaltenes Exemplar[26] zeigt den beschriebenen Rautenschild.

Wenn man über mögliche Beweggründe für die Wahl des Rautenwappens spekulieren möchte, dann käme in Betracht eine Inspiration durch den geschachten Schild der Sponheimer Vorfahren. Ähnlich wie Hefner eine Wappengemeinschaft von Rauten in der Oberpfalz sieht (Liebenstein-Ehrenfels-Hohenfels) wäre auch eine Wappengemeinschaft Bogen-Wasserburg nicht völlig unmöglich, da verwandtschaftliche Beziehungen vorhanden waren.[27] Möglicherweise ist das Wappenmotiv ein Verweis auf den Regensburger Raum wg. der Ähnlichkeit zur Wappengemeinschaft Liebenstein-Ehrenfels-Hohenfels.

Der Schrägbalken mit drei Sternen

- TBD

Schild mit einem rechten Schrägbalken, dieser mit drei fünfzackigen Sternen belegt. Der Nachweis für die drei Sterne kann mittels eines Metallabgusses aus dem BayHStA erbracht werden [28]. Es scheint das erste Wappen Konrads zu sein, welches er vermehrt in seinen frühen Regierungsjahren bis ca. 1234 führt und dann vermehrt den Schild mit drei Rauten zeigt. Möglich, dass ein Politikwechsel die Motivation für die Wahl eines anderen Wappenbildes war. Betrachtet man die Häufung des Schrägbalkenwapens nach Adressaten, so fällt hier auf, dass es häufiger auf Urkunden für externe Adressaten verwendet wird, z.B. das Domkapitel oder Hochstift von Passau, St. Peter in Salzburg. Das Rautenwappen wird hingegen vermehrt auf Urkunden für bevogtete Klöster verwandt: Attel, Rott am Inn, Altenhohenau. Wie oben beschrieben, ist aber ob des schlechten Erhaltungszustandes der meisten Siegel eine klare Abgrenzung nicht möglich.

Es fällt auf, dass das Wappen in seiner Komposition dem der Babonen, Burggrafen von Regensburg, stark ähnelt. Diese führten in goldenem Schild einen roten Schrägbalken mit drei silbernen Rosen belegt.[29] Auch hier ist – rein spekulativ- ein wieder ein Hinweis auf den Regensburger Raum möglich, wie schon bei den Rauten Graf Dietrichs.

Das reduzierte Rautenwappen

- TBD

Graf Konrad führt ab can 1234 einen mit drei Rauten belegten Dreieckschild in seinem Reitersiegel.[30] Die drei Rauten sind wahrscheinlich eine Reduktion des Rautenschilds seines Vaters auf eine Rauten-Dreierreihe, gemäß dem heraldischen Prinzip pars pro toto1 und damit eine Vereinfachung des ursprünglichen Rautenwappens, wie sie auch schon bei der Wappengemeinschaft Liebenstein-Ehrenfels-Hohenfels praktiziert. Auch nach seiner Entmachtung 1247 stellte Konrad noch Urkunden aus, an denen das Siegel jedoch entweder nicht erhalten oder nicht zuordenbar ist. Wie weiter unten beschrieben wurde das Wappen Konrads ab etwa 1440 vom Kloster Attel wieder aufgegriffen und weitergeführt.

Theorie der Herkunft des Wittelsbacher Rautenwappens aus Wasserburg

Theorien der Rautenwappenforschung

Bis in die frühe Neuzeit hinein gab es keine Deutungsversuche zum Wittelsbacher Rautenwappen. In den Geschichtswerken von Aventinus und Hundt findet man nichts zu einer Herkunftstheorie. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt dann eine Diskussion, die 1775 in der Preisfrage der kurfürstlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften gipfelt: „Was hatten die Pfalzgrafen von Scheyren und Wittelsbach für ein Geschlechts- Wappen? Warum haben Sie, Als Herzoge, die Wecken und den Löwen wechselweise, die Herzoge in Niederbayern aber zu diesen noch ein Panterthier angenommen? “ Als Preis war wie üblich eine Goldmedaille ausgelobt.

Drei renommierte Historiker und Heraldiker antworten, wobei sich die Ausführungen im Wesentlichen auf die Abbildungen in den Monumenta Boica beziehen, welche aber auch falsche Darstellungen enthalten und überinterpretiert werden (z.B. Schraffur bei den Grafen von Wasserburg, die als rote Farbe interpretiert wird. Die Siegel sind nachweislich nicht bemalt.): Die Goldmedaille erhält der Reichersberger Augsutinerchorherr P. Augustin Maximilian Lipowsky, der die Rauten für ein bayerisches Stammeswappen hält, das schon von den Welfenherzögen verwendet wurde.[31] Ähnlich sieht es der Jurist und Heraldiker Johann Martin Maximilian Einzinger von Einzing, der die Rauten für das Staats- oder Gebietswappen von Niederbayern hält, im Gegensatz zum oberbayerischen ungekrönten Löwen.[32] Einzinger hat immerhin einen Sachpreis erhalten. Bei der Preisfrage leer ausgegangen ist P. Hermann Scholliner, Professor an den Universitäten Ingolstadt und Salzburg und Oberalteicher Benediktinerpater. Er vermutet eine Abstammung von den Grafen von Bogen.[33] Die Rauten der Wasserburger Grafen sind auch bekannt und werden von allen drei Autoren erwähnt.

Damit ist das Thema aber nicht abgeschlossen, die Diskussion zieht sich bis ans Ende des darauf folgenden Jahrhunderts und fast jeder bayerische Heraldiker hat sich in eine der schon bei der Preisfrage aufgetanen Richtungen geäußert. Noch im neuen Siebmacher, dem Standardwerk der deutschen Heraldik bis heute, ist von den Grafen von Bogen keine Rede und es wird eine ähnliche These wie bei Lipowsky und Einzinger formuliert.[34]

Am Ende scheint sich die Abstammungsthese doch durchzusetzen. Die Rauten der Grafen von Wasserburg finden aber immer noch gleichrangig mit den Rauten der Grafen von Bogen Erwähnung, bei Mayer von Mayerfels 1880[35], Primbs 1883[36] und Hupp 1912[37]. Bei Jochner 1894[38], dem letzten Generaldirektor des Bayer. Reichsarchiv zur Zeit der Monarchie und seinerzeit in Bayern wohl führenden Autorität in Sachen Heraldik, wird sogar ausschließlich die Wasserburger These vertreten und eine ähnliche Begründung wie in diesem Beitrag gegeben.

Ein Beweis für die ausschließliche Abstammung von den Bogener Grafen konnte auch später nicht erbracht werden, die Diskussion des Themas in der heraldischen Literatur ebbt aber ab Nach dem Ende der Monarchie hat sicher auch das Interesse an Heraldik nachgelassen haben. Ein genauer Zeitpunkt für die alleinige Übernahme der Bogener These durch den bayerischen Staat kann nicht zweifelsfrei ausgemacht werden, wird aber wohl nicht vor der Annahme des neuen Staatswappens 1950[39] zu verorten sein.[40]

Zumeist ohne Angabe von Quellen [41] wird die Bogener These dann in der neueren Fachliteratur als historische Tatsache dargestellt und ist damit heute selbst zum Teil des bayerischen Nationalsymbolds geworden.

Statistische Auswertung der frühen Wittelsbacher Rauten

Hinsichtlich einer eventuellen Übernahme des Rautenwappens muss die Verwendung bei den Wittelsbachern genauer betrachtet werden. Dafür ist eine statistische Auswertung der Urkunden Ludwigs I. zwischen der erstmaligen Verwendung 1247 und der Landesteilung 1255[42] für den bayerischen Landesteil (Erstellungsort und/oder Empfänger im bayerischen Landesteil) hilfreich. Der 19-jährige Herzogssohn Ludwig beginnt ab 1247 Urkunden auszustellen und mit dem eingangs erwähnten Rautensiegel zu versehen. Von 1247 bis 1290 verwendet er das Siegel mit dem gerauteten Dreiecksschild, ab 1260 zusätzlich ein Reitersiegel. Ab 1254 verwendet auch sein jüngerer Bruder Heinrich ein Siegel mit gerautetem Dreieckschild, ab 1259 ebenfalls ein Reitersiegel ähnlich seinem Bruder.[43]

Vom Tod Ottos II. des Erlauchten 1253 bis 1255 regieren die Brüder das Herzogtum gemeinsam, danach teilen sie es in Pfalz-Oberbayern (Ludwig) und Niederbayern (Heinrich). Die Grenzen entsprechen jedoch noch nicht denen der heutigen Regierungsbezirke. Nachfolgende Tablle enthält eine Übersicht über Ausstellungsdatum, Ausstellungsort und Empfänger, die Urkunden können in drei Gruppen unterteilt werden:[44]

- Urkunden Ottos und Ludwigs: Gerade in seinen späten Regierungsjahren treten seine Söhne als Mitaussteller der Urkunden auf.

- Urkunden der Herzogsbrüder gemeinsam

- Urkunden, die Ludwig alleine ausstellt:

Es fällt auf, dass vor allem die von Ludwig alleine ausgestellten Urkunden im Raum Wasserburg zu verorten sind. Die Urkunden, in denen Ludwig nur Mitaussteller ist, werden am bayerischen Regierungssitz Landshut oder in Verwaltungssitzen nahe dem Empfänger ausgefertigt. Im ehemaligen Machtbereich der Bogener Grafen wurde keine einzige Urkunde ausgestellt. Wenn nun der Rautenschild ein machtpolitisches Symbol war, dann ist auf Basis des Urkundenbestandes am ehesten ein Zusammenhang zu Wasserburg zu vermuten.

| Ausstellungsjahr | Ausstellungsort | Empfänger |

|---|---|---|

| 1250 | Vehlburg (Obpf.) | Kloster Kumbd (Hunsrück) |

| 1252 | Nabburg | Kloster Schönau (Odenw.) |

| 1251 | Landshut | Kloster Baumburg |

| 1253 | Landshut | Kloster Seligenthal |

| Ausstellungsjahr | Ausstellungsort | Empfänger |

|---|---|---|

| 1253 | Straubing | Bischof von Regensburg |

| 1254 | Erharting (Obb.) | Bischof von Salzburg |

| 1254 | Geltolfing | Berthold von Schiltberg |

| 1254 | Nabburg | Hochstift Bamberg |

| 1255 | Landshut | Hochstift Bamberg |

| Ausstellungsjahr | Ausstellungsort | Empfänger |

|---|---|---|

| 1247 | Hartmannsberg (Gft. Wasserburg) | Kloster Seeon |

| 1254 | Frauenchiemsee | Kloster Frauenchiemsee |

| 1255 | Wasserburg | Kloster Altenhohenau |

| 1255 | Wasserburg | Kloster Raitenhaslach |

Mögliche Motivation Ludwigs II. zur Übernahme der Wasserburger Rauten

Die hier dargestellte These folgt im Wesentlichen Jochner.[45] Der Wasserburger Feldzug gegen Konrad ist für den junden Ludwig die erste militärische Aktion, die er alleine anleitet, gewissermaßen seine Bewährungsprobe. Konrad erweist sich als zäher Gegner, die Belagerung dauert 17 Monate. Als er die Stadt am 11. November 1247[46] endlich erobert und damit Konrad von Wasserburg entmachtet, eignet er sich sogleich dessen Rautenschild an und beginnt sogleich Urkunden im Wasserburger Umfeld damit zu siegeln. Die eingangs genannte Urkunde aus dem Kloster Seeon ist auch die erste von Ludwig ausgestellte Urkunde. Zum Ort seines ersten Triumphes hat Ludwig doch ein besonderes Verhältnis, da die Urkunden, die er alleine ausstellt, alle im Umfeld von Wasserburg zu verorten sind. Auf der Burg Wasserburg hält er auch den letzen Staufer Konradin, ein Faustpfand seiner pro-staufischen Politik. Er hat sich wohl entsprechend häufig auch selbst dort aufgehalten.[47]

Wenn auch nicht direkt nachweisbar, so ist es dadurch doch sehr wahrscheinlich, dass sein Wappen in Zusammenhang mit den Rauten der Grafen von Wasserburg steht, alleine Ludwigs Beziehung zu der Stadt spräche dafür, während ein Kontakt zu seinen Bogener schon sehr entfernt Verwandten historisch nicht belegt ist. Sehr schnell jedenfalls entwickeln sich die Rauten zum Symbol für Bayern und die Wittelsbacher schlechthin.

Betrachtet man den Zeitraum von nur 8 Tagen zwischen der Eroberung von Wasserburg und der Ausfertigung der Urkunde für das Kloster Seeon, bliebt die Frage, woher so schnell ein Typar mit dem Rautenwappen kam. Möglicherweise wurde mit der Anfertigung schon während der mehr als einjährigen Wasserburger Belagerung begonnen, da die Eroberung eine beschlossene Sache war und das Kräfteverhältnis wohl klar auf Ludwigs Seite. Oder es musste nach der Eroberung schnell ein Typar gefertigt werden und ob der begrenzten Zeit wurde nicht das für einen Fürsten üblichere, aber handwerklich aufwändigere Reitersiegel angefertigt, sondern ein einfacher herzustellendes Siegel, das nur den Wappenschild enthält.

Das Wappen des Klosters Attel in der Nachfolge des Wasserburger Rautenwappens

Das 1137 von Graf Engelbert gegründete Benediktinerkloster Attel war das Hauskloster der Grafen von Wasserburg, neben dem 1235 von Graf Konrad gegründeten Dominikanerkloster Altenhohenau. Als solches war es nicht ungewöhnlich, als Klosterwappen das Wappen des ausgestorbenen Stiftergeschlechts zu wählen, praktiziert vor allem ab dem 15. Jahrhundert von Benediktiner- oder Zisterzienserstiften. So gibt es im altbayerischen Raum einige bekannte Beispiele[48]: Die von den frühen Wittelsbachern gegründenten Klöster Indersdorf, Ensdorf und Scheyern führen den Zackenbalken der Wittelsbacher. Dießen und Andechs führen Löwe und Adler aus dem Siegel des letzten Grafen von Dießen-Andechs.[49] Attel führte das Wappen Konrads von Wasserburg mit den drei Rauten. Andere Klöster führen apokryphe (den Gründern zugeschriebene, für diese aber nicht direkt nachweisbare) Wappen, z.B. Steingaden den Greifenlöwen der Welfen. Für das Kloster Windberg, gegründet von den Grafen von Bogen, ist ab Mitte des 16. Jhdts ebenfalls ein Rautenwappen überliefert, allerdings mit einem goldenen Glevenrad belegt.[50]

Überblick über die Verwendung

Im Gegensatz zu dem Siegeln weltlicher Herren tauchen heraldische Elemente bei geistlichen Herren erst relativ spät auf, im frühen und hohen Mittelalter ist zumeist nur der geistliche Würdenträger oder ein Kirchenpatron dargestellt, so auch an Atteler Urkunden, z.B. 1368 [51]: Abt und Konvent führen je ein Siegel mit dem Hl. Michael. Der früheste bildliche Nachweis für das Wappen mit den drei Rauten stammt von 1440.[52] Das Rautenwappen wurde vom Abt oder für die Abtei als ganzes verwendet, der Konvent führte ein Wappen mit einem Rad, das Zimmermann als Schildbuckel interpretiert und damit dem als Schild des Hl. Michael am Konventswappen in den oben genannten Urkunden entspricht. So befinden sich zu Füßen der Figuren am Stiftergrab auch das Konventswappen, zu beiden Seiten je das Abteiwappen.

Die silbern-blaue Tingierung und das bayerische weiß-blau

Die Tingierung (Farbgebung) des Atteler Wappens ist überliefert als silberner Schild mit drei blauen Rauten belegt. Wenn man nun von einer authentischen Fortführung des Rautenwappens Graf Konrads durch Attel ausgeht, so werden sicher auch die Farben übernommen worden sein. Alle Darstellungen auf Siegeln oder Grabsteinen des Atteler Klosterwappens bilden die Rauten als erhabenes Relief ab, d.h. man kann hier bereits von einer einheitlichen Tingierung ausgehen. Im Hinblick auf die bayerischen Rauten könnte so auch die Farbgebung Weiß (heraldisch Silber) und Blau in einer kontinuierlichen Tradition der Grafen von Wasserburg stehen.

- ↑ StMI: Staatssymbole des Freistaates Bayern.

- ↑ BayHStA, Urkunden Seeon 10.

- ↑ Schroeder, Kleine Wappenkunst, 21.

- ↑ Schroeder, Kleine Wappenkunst, 28.

- ↑ Schöntag, Das Reitersiegel als Rechtssymbol und Darstellung des ritterlichen Selbstverständnisses, 88.

- ↑ Schroeder, Kleine Wappenkunst, 25-26.

- ↑ Hye, Die Geschichte des Wappens der Grafen von Andechs, 661.

- ↑ Dies wurde seit der Preisfrage der kurfürstl.-bayerischen Akademie der Wissenschaften von 1775 immer wieder kontrovers diskutiert. Letztlich besteht aber bis heute die Vermutung, dass es sich bei dem Zackenbalken um das Stammwappen der Wittelsbacher handelt [[Quellen-_und_Literaturverzeichnis#Hofmann, Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der Herzoge von Bayern|Hofmann, Urkundenwesen, Kanzlei und Regierungssystem der Herzoge von Bayern]

- ↑ Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens, 264-265.

- ↑ Wikipedia, Geschacht (Heraldik), Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst, 33

- ↑ Wikipedia, Raute (Heraldik), Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst, 59

- ↑ Archives départementales de la Somme, Sign. 20H9/3

- ↑ Wikipedia, Wecke (Heraldik)

- ↑ Wikipedia, Spindel (Heraldik)

- ↑ StMI: Staatssymbole des Freistaates Bayern.

- ↑ Wikipedia, Craon (Adelsgeschlecht)

- ↑ Wikipedia, Coat of Arms of Monaco

- ↑ Generallandesarchiv Karlsruhe, Salemer Urkunden 4, Nr. 7053.

- ↑ Hefner, Siebmacher Abgestorbener bayerischer Adel 1 160, Hefner, Altbayerische Heraldik 115

- ↑ Hefner, Altbayerische Heraldik 177

- ↑ Mötsch: Die Siegel der Grafen von Sponheim 461 und 467, Primbs, Eine Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen

- ↑ Noichl, Grafen von Wasserburg

- ↑ Noichl, Grafen von Wasserburg

- ↑ Dietz, Auswertung der Siegel der Grafen von Wasserburg

- ↑ BayHStA, Urkunden Schäftlarn 3,BayHStA, Urkunden Rott am Inn 10,BayHStA, Urkunden Attel 9,BayHStA, Urkunden Attel 10

- ↑ BayHStA, Urkunden Attel 10

- ↑ Ein möglicher Bezugspunkt könnte die gemeinsame Abstammung von den Domvögten von Regensburg sein, deren Verwandtschaft zu den Grafen von Bogen aber in der neueren Forschung bezweifeld wird, siehe Slowioczek, Die Grafen von Bogen

- ↑ Primbs, Eine Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen, BayHStA, Metallabgussammlung A 6210 Abguss nach BayHStA Urkunden Hochstift Regensburg 45

- ↑ Wikipedia, Burggraf von Regensburg

- ↑ Am besten erkennbar auf BayHStA, Metallabgussammlung A 6211, Nachweis des zweiten Typars Graf Konrads

- ↑ Lipowsky, Von dem Geschlechtswappen der Pfalzgrafen von Scheyern und Wittelsbach

- ↑ Einzinger, Historische Wappengallerie

- ↑ Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung

- ↑ Hefner, Siebmacher Soveraine der deutschen Bundesstaaten 1

- ↑ Mayer von Mayerfels, Der Wittelsbacher Stamm-, Haus- u. Geschlechtswappen

- ↑ Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens

- ↑ Hupp, Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer

- ↑ Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen

- ↑ Wappengesetz Bayern

- ↑ Nach Rattelmüller, Das Wappen von Bayern war Stadler, Das bayer. Staatswappender entscheidende Aufsatz, wobei dieser als Begründung für die Bogener These nur in einem Halbsatz apokryphe Wappenschilde der Grafen von Bogen aus dem 16. Jahrundert aufführt und auch sonst nicht wissenschaftlichen Ansprüchen genügt (kein Quellenverweise, falsche Angaben zur erstmaligen Verwendung der Rauten bei den Wittelsbachern)

- ↑ Volkert, Wappen der Wittelsbacher, Volkert, Die Wappenzeichen des Landes Bayern

- ↑ Landesteilung als Endpunkt deswegen, weil dadurch auch die Verwaltung umgegliedert wurde und sich entsprechend die Ausstellungsorte nach den Verwaltungssitzen richten (hauptsächlich Landshut/Niederbayern, München/Oberbayern). Auch war zu dem Zeitpunkt das Rautenwappen schon voll etabliert.

- ↑ Primbs, Die Entwicklung des wittelsbachischen Wappens

- ↑ Basis für unten stehende Übersicht ist Hofmann, Urkundenwesen

- ↑ Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen

- ↑ Hiebl, Konrad von Wasserburg

- ↑ Inninger, Konradin

- ↑ Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik

- ↑ Hye, Die Geschichte des Wappens der Grafen von Andechs

- ↑ Hund, Bayrisch Stammen-Buch 122, wohl wegen des Glevenrades eher in die Kategegorie apokryphe Wappen einzuordnen

- ↑ StadtA Wasserburg a. Inn, I2a2

- ↑ Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik , 36