Bayerisches Rautenwappen und Wasserburg

Autor: Sebastian Dietz

Argumente für die Herkunft des Bayerischen Rautenwappens aus Wasserburg

Einführung

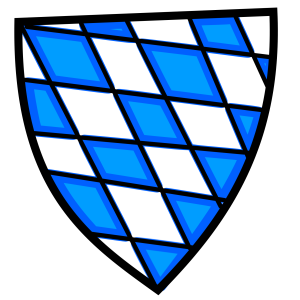

Seit dem Spätmittelalter verwendete das bayerische Herrscherhaus den weiß (heraldisch: silber) und blau schräg gerauteten Schild als Wappen. Bis in die Gegenwart wird dieser im großen und kleinen Staatswappen als Hoheitssymbol des bayerischen Staates verwendet.[1] Darüber hinaus sind die Rauten (je nach Definitionsauffassung auch als Wecken bezeichnet) das allgemein anerkannte, vielfach verwendete Symbol für Bayern. Zum ersten Mal nutzte der Wittelsbacher Ludwig II. der Strenge (* 13. April 1229 in Heidelberg, † 2. Februar 1294 ebd., ab 1253 Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein) den Rautenschild in seinem Siegel an einer Urkunde für das Kloster Seeon vom 19. November 1247.[2] Noch vor den Wittelsbachern sind Rauten in den Siegeln der Grafen von Wasserburg und einigen niederadeligen Geschlechtern in der Oberpfalz zu sehen, das Wappen der Grafen von Bogen wird gemeinhin auch als Rauten interpretiert.

Die Herkunft der Wittelsbacher Rauten wurde seit dem 18. Jahrhundert in Gelehrtenkreisen diskutiert. Nachdem anfänglich eine Herleitung von Heinrich dem Löwen oder gar den Bajuwaren im Raum stand, setzte sich am Ende einer über hundert Jahre anhaltenden Diskussion der Fachwelt eine Abstammungsthese durch, die eine Übernahme der Rauten durch die Wittelsbacher von den älteren Wappen der Wasserburger oder Bogener Grafen annahm. Georg Maria von Jochner, der letzte Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns zur Zeit der Monarchie und wohl seinerzeit bedeutendste bayerische Heraldiker, vertrat die Wasserburger Abstammung. Diese geriet seit der Neugestaltung des Staatswappens 1950 jedoch in Vergessenheit, denn damals wurde eine Herkunft von den Grafen von Bogen als Faktum in die Symboldeutung aufgenommen, ohne dass dafür irgendein Nachweis erbracht werden konnte. Gegenwärtig wird die Bogener These auch in der Wissenschaft allzuoft ohne Begründung oder Angabe von Quellen rezipiert und ihre Gültigkeit schon als selbstverständlich angenommen[3]

Hingegen sprechen aber vier Gründe eindeutig für die Wasserburger These:

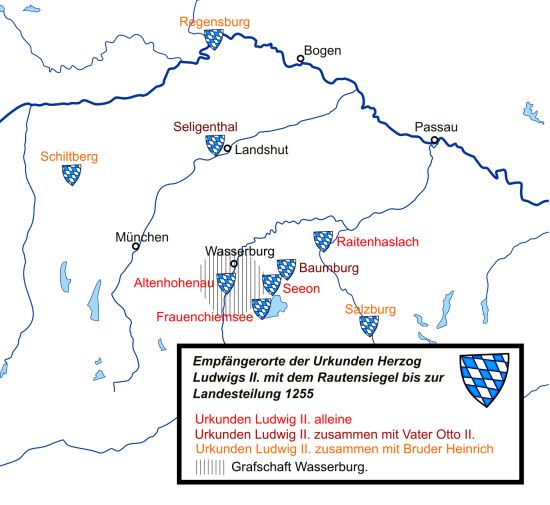

- Das erste Wittelsbacher Rautensiegel taucht zeitlich unmittelbar nach der Eroberung von Wasserburg auf

- Ausstellungsorte und Adressaten der Urkunden Herzog Ludwigs, an denen sein Rautensiegel angebracht ist, sind häufig im Wasserburger Umland

- In überlieferten Siegelwappen der Wasserburger Grafen sind eindeutig rhombenförmige Rauten zu sehen, während es sich beim Wappen der Grafen von Bogen eher um ein Schachbrett oder Gittermuster handelt

- Die Tradition des Wasserburger Hausklosters Klosters Attel, das ab 1440 die Rauten seiner Stifter in den überlieferten Farben Weiß-Blau weiterführt

Ein finaler Beweis kann auch mit dem nachfolgenden Beitrag nicht angetreten werden. Dies wäre dann der Fall, wenn Herzog Ludwig II. neben dem Wappen auch den Titel des Geschlechts übernommen hätte. Zu keinem Zeitpunkt war Graf von Wasserburg oder Hallgraf Bestandteil des bayerischen Herrschertitels, ebensowenig wie Graf von Bogen. Diese Miszelle erläutert die Siegel und Wappen der Wasserburger Grafen im Detail und diskutiert die oben genannten Gründe, die für eine Übernahme deren Wappens durch die Wittelsbacher sprechen, ausführlich.[4]. Dabei wird die wissenschaftliche Diskussion um eine umfassende Auswertung der verfügbaren Quellen und Literatur ergänzt.

Die Frühzeit der Heraldik

Bevor die Wappen der Grafen von Wasserburg vorgestellt werden, ist zur Einordnung in den historischen Kontext ein Exkurs zur Entwicklung der Heraldik angebracht, insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung des Wappens der Wittelsbacher sowie der heraldischen Figur der Rauten.

Entstehung des Wappenwesens

In der heraldischen Fachwelt herrscht überwiegend der Konsens, dass das europäische Wappenwesen zur Zeit der Kreuzzüge zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstand, auch wenn es immer wieder Spekulationen über noch ältere Spuren gab, eine davon führt auch nach Wasserburg: Der Begründer der wissenschaftlichen Heraldik, Claude-François Ménestrier, behauptete am Grabmal des Warmund von Wasserburg († um 1010) in St. Emmeram in Regensburg das älteste Wappen Europas, einen Löwen, gesehen zu haben.[5] Das Grabmal stammt aber aus wesentlich späterer Zeit und das Löwenwappen war dort schon im späten 18. Jahrhundert nicht mehr zu sehen[6]. So gilt Menestriers Beobachtung als widerlegt, ist aber wohl der Hintergrund für Vermutungen um einen Zusammenhang des Wasserburger Stadtwappens mit den Grafen von Wasserburg. Der Löwe ist wohl dennoch die älteste heraldische Figur: Die erste belegbare Wappenverleihung – das Recht, ein Wappen offiziell führen zu dürfen, genehmigt durch einen Souverän – stammt aus dem Jahr 1127: Der König von England verlieh damals seinem Schwiegersohn Gottfried Plantagenet einen Schild mit gemalten Löwen.[7] Erhalten sind aus dieser Frühzeit der Heraldik vor allem Reitersiegel, die im gesamten europäischen Kulturraum ähnlich ausgestaltet sind. Im Regelfall ist dort der Siegelinhaber in voller Rüstung zu Pferde dargestellt. Über dem Kettenpanzer trägt er eine Tunika, auf dem Kopf einen geschlossenen Topfhelm oder seltener einen offenen Normannenhelm. In einer Hand hält er ein Schild mit dem eigentlichen Wappenbild, in der anderen Hand hält er eine Lanze, an der ein Banner befestigt ist, das sogenannte Gonfanon, welche das Wappenbild wiederholen kann. Bei Landesherren ist das Banner zwei- oder dreizipflig und oft gemustert, auch gerautet, dabei handelt es sich aber um die Darstellung eines textilen Musters und keines heraldischen Elements.[8] Einige heute noch verwendete Länderwappen sind zum ersten Mal auf solchen Reitersiegeln anzutreffen: Der Thüringer Löwe im Siegel Landgraf Herrmanns von 1209 oder die staufischen drei übereinanderschreitenden Löwen im Siegel Herzog Heinrichs von Schwaben von 1216, die heute im Landeswappen von Baden-Württemberg zu finden sind. Vereinzelt existieren auch Siegel, die nur den Wappenschild enthalten (z.B. der schon erwähnte Rautenschild Herzog Ludwigs des Strengen 1247) oder auch nur die Wappenfigur ohne Schild (Heinrich der Löwe nach seiner Entmachtung, um 1180).[9]

Sehr häufig treten in der frühen Heraldik die bereits in der Antike verwendeten Machtsymbole Adler und Löwe auf, die auch als Symbol der kaiserlich-staufischen (Adler) oder welfischen Partei (Löwe) interpretiert werden. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts begannen die Landesfürsten, die bislang den Adler führten, eigenständige Wappen zu zeigen, um ihre Unabhängigkeit vom staufischen Reich zu demonstrieren (z.B. Böhmen, Österreich).[10] Bei den Wittelsbachern führt der vom staufischen Kaiser begünstigte und mit dem Herzogtum belehnte Otto I. einen Adler. Ebenso tut es sein Sohn Ludwig I. bis ca. 1220-22. Von da an bis zu seinem Tod 1231 zeigt er den Zackenbalken, das vermutliche Stammwappen der Grafen von Scheyern, welches in seiner Form den Rauten nicht unähnlich ist und auch schon für solche gehalten wurde.[11]. Denkbar wäre, dass der zwischen Staufern und Welfen hin und her paktierende Herzog ein eigenständiges Hoheitszeichen präsentieren wollte. Sein Sohn Otto II. der Erlauchte, der über seine Frau Agnes, eine Welfentochter, die Rheinpfalz erbte, führte den Pfälzer Löwen, der dann zum bayerischen Löwen wurde.[12]

Rauten in der Frühzeit der Heraldik

Fast ähnlich beliebt wie Adler und Löwe sind Schach[13] und Raute[14], beide sind sich im Aufbau ähnlich. Oft wird der gesamte Schild geschacht oder gerautet, dies lässt wieder an die Schildbespannung der Kreuzritter mit gemusterten orientalischen Stoffen als Ursprung denken. Das Schach, bei dem der Schild mit einer gleichen Anzahl von rechtwinkligen Spaltungs- und Teilungslinien belegt ist, ist als Wappen nachweisbar ab 1141[15]. Wohl eine Abwandlung des Schachs sind die Rauten, wobei der wesentliche Unterschied der ungleiche Winkel beim Aufeinandertreffen der Linien ist, die einzelne Raute erhält damit die Form eines Rhombus. Nur in der deutschen Heraldik existieren noch die Figuren Wecken (längliche Rauten)[16] und Spindeln (besonders schlanke Form der Wecke)[17]. Beim bayerischen Wappen existiert auch in der Fachliteratur keine eindeutige Unterscheidung, die Begriffe Wecken und Rauten werden zumeist synonym verwendet und in der amtlichen Definition des Innenministeriums ist nur von Rauten die Rede.[18]

Rauten sind aber keine ausschließlich bayerische heraldische Figur. Früh erscheint sie in Frankreich, z.B. beim Haus Craon. Prominent ist das Rautenwappen der ursprünglich Genuesischen Adelsfamilie Grimaldi, das sich heute im Staatswappen von Monaco befindet.[19] Auch in Deutschland sind Rauten bei mehreren Adelsfamilien vorzufinden, bekannt sind die Teckschen Wecken einer Seitenlinie der Zähringer Herzöge, nachweisbar ab 1261.[20]

In Bayern tauchen Rauten erstmals 1180 bei dem niederadeligen Geschlecht der Liebensteiner auf, Ministerialen der Reichsabtei Waldsassen.[21] Nach Hefner[22]stehen sie in einer Wappengemeinschaft mit den Hohenfelsern und Ehrenfelsern, Ministerialen des Hochstifts Regensburg. Ab 1202/03 zeigen die Wasserburger Grafen Rauten und ab 1209 die Grafen von Bogen.

Erwähnt soll an dieser Stelle noch der geschachte Schild im Stammwappen der Sponheimer sein, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nachweisbar ist[23], jedoch wegen seiner Schlichtheit auch älteren Ursprungs sein könnte. Es handelt sich um eine ursprünglich rheinländische Familie, von der sich ein bayerischer Zweig als Grafen von Ortenburg abspaltete, der die Pfalzgrafenwürde erlangte und damit im alten Herzogtum Bayern nach dem Herzog selbst an zweiter Stelle in der Adelshierarchie kam. Diese Familie war mit den mächtigen altbayerischen Grafengeschlechtern verschwägert, so auch mit den Grafen von Wasserburg. Der bayerische Zweig führte jedoch als Wappen einen Panther. Als Inspirationsquelle für Rauten beim bayerischen Adel wäre wohl das Sponheimer Stammwappen auch denkbar.

Die hier dargestellte Vielzahl an Rautenwappen, die noch vor den Wittelsbachern geführt wurde, zeigt zunächst einmal, dass die Rauten nicht einem einzigen Geschlecht zuzuorden sind und eine Herkunftsthese vor allem auch den zeitlichen und örtlichen Verwendungskontext betrachten sollte.

Die Wappen der Grafen von Wasserburg

Die siegelführenden Grafen

Wie bei anderen altbayerischen Hochadelsgeschlechtern auch, liegen die Anfänge der Grafen von Wasserburg im Dunkeln. Vermutlich handelt es sich um eine Nebenlinie des Hauses Dießen-Andechs, über die eine Abstammung von den Regensburger Domvögten hergeleitet werden kann.[24] Das Kerngebiet des Herrschaftsbereichs war das Wasserburger Umland mit der Limburg als Herrschaftssitz, der im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts nach Wasserburg verlegt wurde. Vogteirechte wurden über die Hausklöster Attel und Altenhohenau sowie Rott am Inn ausgeübt. Ergänzt wurde der Herrschaftsbereich durch die Viechtenstein im Inntal bei Passau (ab 1220 an Passau übertragen) und die Hallgrafschaft in Reichenhall (ab 1220 durch den Herzog von Bayern übernommen). Eine ausführliche Darstellung der Genealogie ist bereits bei Noichl[25] erfolgt.

Hier kann zum Verständnis ein kurzer Überblick der im Weiteren relevanten genealogischen Daten der letzten beiden Grafen genügen, für die auch Siegel erhalten sind:

- Dietrich, Graf von Wasserburg († 1206) ∞ vor 1178 Heilika von Wittelsbach, Tochter von Herzog Otto I..

- Konrad, Graf von Wasserburg († 1259 Offenburg in der Steiermark) ∞ vor 1223 Kunigunde von Hirschberg, Witwe Bertholds IV., Graf von Bogen.

Als einziger Sohn Dietrichs, schloss er - kinderlos - 1242 mit Herzog Otto II. von Bayern einen Erbvertrag.

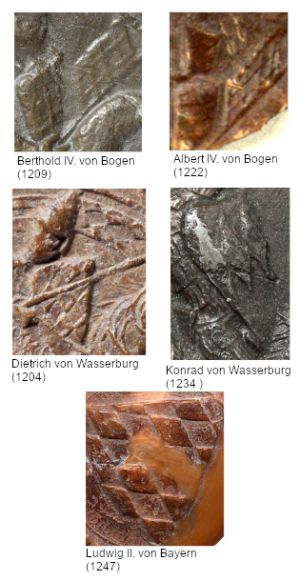

Reitersiegel der Wasserburger Grafen

Für Graf Dietrich ist eine Wappenfigur überliefert, für Graf Konrad sind es zwei, von denen eine vermutlich älter ist und im Laufe der Zeit durch die zweite ersetzt wurde. Im Folgenden werden diese im Detail vorgestellt werden. Die in den Abbildungen hypothetisch verwendete Tingierung silbern (weiß) und blau bei den Rautenwappen ist durch die unten aufgeführte Überlieferung des Wasserburger Grafenwappens im Wappen des Klosters Attel begründet. Die vorgenommene Typisierung wird durch den schlechten Erhaltungszustand des Großteils der noch vorhandenen Siegel erschwert.[26]

Das volle Rautenwappen Graf Dietrichs von Wasserburg

Graf Dietrich, bekleidet in hochmittelalterlicher Rüstung mit einem Nasal- oder Normannenhelm präsentiert eine gerautete Fahnenlanze und einen gerauteten Dreiecksschild. Die Ähnlichkeit zum heutigen bayerischen Rautenwappen ist unverkennbar. Das Siegel ist an insgesamt vier Urkunden im bayerischen Hauptstaatsarchiv erhalten[27], von denen jedoch nur eines so gut erhalten ist[28], dass hier die Rauten erkennbar sind. Beim Größenvergleich wird aber klar, dass alle vier Siegel vom gleichen Typar stammen, man kann also davon ausgehen, dass Graf Dietrich nur dieses eine Wappen geführt hat. Bei genauerer Betrachtung der Nachzeichnung des Reiters ist der Schild mit zehn Rauten in der Anordnung 3:3:3:1 belegt. Da die frühen Wappen noch nicht bis ins kleinste Detail definiert waren, kann man wohl eher davon ausgehen, dass die Anordnung willkürlich gewählt war und einfach ein gerauteter Schild dargestellt wurde.

Warum hat nun Graf Dietrich das Rautenwappen angenommen oder, was nicht belegbar ist, von seinen Vorfahren übernommen? Die Rautenwappen der Regensburger Ministerialengeschlechter sind möglicherweise artverwandt, wie bei anderen bayerischen Dynastengeschlechtern führt eine genealogische Spur in den Raum der alten bajuwarischen Stammeshauptstadt Regensburg, nämlich über die Domvögte von Regensburg. Es könnte also sein, dass die Rauten ein Hinweis auf die Regensburger Abstammung sind oder ein Hinweis auf die Beziehung zu der Stadt, in der auch Graf Warmund beigesetzt wurde. Dietrich war aber auch Kreuzzugsteilnehmer und wie oben dargestellt, sind die Rauten ein in Frankreich sehr früh vorkommendes Wappenelement. Eventuell hat er sie dort gesehen und übernommen. Vielleicht handelt es sich um eine Abwandlung des Sponheimer Schachs, denn es ist eine genealogische Beziehung zu den Grafen von Sponheim vorhanden. Dies sind aber Hypothesen, für die keine direkten Nachweise erbracht werden können.

Der Schrägbalken mit drei Sternen

Für Graf Konrad sind insgesamt 34 Siegel mehr oder weniger gut erhalten, die sich aber aufgrund des Größenunterschieds zwei Typaren zuordnen lassen. Auf dem vermutlich Älteren ist der Graf mit einem zeitgemäßen Topfhelm dargestellt, in einer Hand ein Schwert schwingend, in der anderen einen Schild, der mit einem rechten Schrägbalken belegt ist. Nur ein Siegel ist so gut erhalten, dass man auf dem Schrägbalken noch drei fünfzackige Sterne erkennt. An einem Metallabguss aus dem bayerischen Hauptstaatsarchiv von Ende des 19. Jahrhunderts sind diese noch ganz genau zu erkennen.[29] Im Vergleich mit zeitgenössischen Wappen fällt auf, dass dieses Wappen Konrads dem der Burggrafen von Regensburg sehr ähnelt, die einen rechten Schrägbalken mit drei Rosen führten.[30] Wie bei Graf Dietrich könnte dies ein Hinweis auf eine Verwandtschaft oder Herkunft sein.

Klemens Stadler[31], in der Nachkriegszeit am Bayerischen Hauptstaatsarchiv zuständig für Heraldik und Herausgeber einer Buchreihe zu den Deutschen Ortswappen, hat die Sterne im Wappen Graf Konrads etwas leichtfertig ebenfalls als Rosen interpretiert und in Zusammenhang mit dem Stadtwappen von Rosenheim gebracht [32], eine Legende, die sich bis heute hält, so z.B. im Internetauftritt der Stadt Rosenheim [33]. Rosenheim geht wohl auf eine Burg im Besitz der Grafen von Wasserburg zurück[34], aber das Stadtwappen ist doch eher ein redendes Wappen und wurde auch erst 1374 zum ersten Mal verwendet.[35] Zudem sind die Sterne auf dem Siegel eindeutig als solche zu erkennen.

Das reduzierte Rautenwappen

Konrad führte dieses Wappen bis ca. 1234 und wechselte dann vermehrt – jedoch nicht ausschließlich – auf ein Wappen mit drei Rauten.[36] Die Siegel mit beiden Wappen – Schrägbalken und Rauten – sehen sehr ähnlich aus: es ist jeweils ein schwertschwingender Reiter mit Topfhelm dargestellt. Der Unterschied besteht in Details, vor allem aber im Größenunterschied. Damit lassen sich auch die schlecht erhaltenen Siegel klassifizieren. Die drei Rauten sind wahrscheinlich eine Reduktion des Rautenschilds seines Vaters auf eine Rauten-Dreierreihe, gemäß dem heraldischen Prinzip pars pro toto (ein Teil steht für das Ganze). Damit handelt es sich um eine Vereinfachung des ursprünglichen Rautenwappens, wie sie auch schon bei der Wappengemeinschaft Liebenstein-Ehrenfels-Hohenfels praktiziert wurde. Auch nach seiner Entmachtung 1247 stellte Konrad noch Urkunden aus, an denen das Siegel jedoch entweder nicht erhalten oder in so schlechtem Zustand ist, dass keine Zuordnung zu einem der beiden Typare erfolgen kann.

Möglich, dass die Motivation für die Wahl eines anderen Wappenbildes ein Politikwechsel zwischen dem kaiserlichen und päpstlichen Lager war. So unterstützte Konrad am Ende seiner Herrschaft die päpstliche Seite gegen den kaisertreuen bayerischen Herzog.[37] Betrachtet man die Häufung des Schrägbalkenwappens nach Adressaten, so fällt auf, dass es häufiger auf Urkunden für externe Adressaten verwendet wurde, z.B. für das Domkapitel oder Hochstift von Passau oder für St. Peter in Salzburg. Das Rautenwappen wurde hingegen bevorzugt auf Urkunden für die bevogteten Klöster Attel, Rott am Inn und Altenhohenau, verwendet.

Die Rautenwappenforschung - ein Literaturüberblick

Die Gelehrtendiskussion von 1775 bis ins 20. Jahrhundert

Bis in die frühe Neuzeit hinein gab es keine Deutungsversuche zum Wittelsbacher Rautenwappen. In den Geschichtswerken von Aventinus und Hundt findet man nichts zu einer Herkunftstheorie. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt dann eine Diskussion, die sich letztendlich über mehrere Jahrhunderte erstreckte, jedoch nahezu ausschließlich in wissenschaftlichen Fachkreisen der Heraldiker stattfand und von der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen wurde. Der Ausgangspunkt war 1775 eine Preisfrage der kurfürstlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften: Was hatten die Pfalzgrafen von Scheyren und Wittelsbach für ein Geschlechts- Wappen? Warum haben Sie, Als Herzoge, die Wecken und den Löwen wechselweise, die Herzoge in Niederbayern aber zu diesen noch ein Panterthier angenommen?[38] Als Preis war wie damals üblich eine Goldmedaille ausgelobt.

Drei renommierte Historiker und Heraldiker antworteten, wobei sich ihre Ausführungen im Wesentlichen auf Abbildungen in den Monumenta Boica[39] bezogen, welche aber auch falsche Darstellungen enthalten[40] und überinterpretiert wurden [41] Die Goldmedaille erhielt der Reichersberger Augustinerchorherr P. Augustin Maximilian Lipowsky, der die Rauten für ein bayerisches Stammeswappen hielt, das schon von den Welfenherzögen verwendet worden sei.[42] Ähnlich sah es der Jurist und Heraldiker Johann Martin Maximilian Einzinger von Einzing, der die Rauten für das Staats- oder Gebietswappen von Niederbayern hielt, im Gegensatz zum oberbayerischen ungekrönten Löwen.[43] Einzinger erhielt für diese Erörterung einen Sachpreis. Bei der Preisfrage leer ausgegangen ist P. Hermann Scholliner, Professor an den Universitäten Ingolstadt und Salzburg und Oberalteicher Benediktinerpater.[44] Er vermutete eine Abstammung von den Grafen von Bogen.[45] Die Rauten der Wasserburger Grafen waren den Autoren auch bekannt und wurden von allen drei erwähnt.[46]

Damit war das Thema aber nicht abgeschlossen, die Diskussion zog sich bis ans Ende des darauf folgenden Jahrhunderts und fast jeder bayerische Heraldiker hat sich fortan in eine der schon bei der Preisfrage aufgetanen Richtungen geäußert. Noch im neuen Siebmacher, dem Standardwerk der deutschen Heraldik bis heute, ist von den Siegeln der Grafen von Bogen als Vorlage für das Bayerische Rautenwappen keine Rede; hier wird eine ähnliche These wie bei Lipowsky und Einzinger formuliert, während eine Abstammung von den Grafen von Wasserburg erwähnt, aber verworfen wird.[47]

Am Ende scheint sich die Abstammungsthese doch durchzusetzen. Die Rauten der Grafen von Wasserburg finden aber immer noch gleichrangig mit den Rauten der Grafen von Bogen Erwähnung, zum Beispiel bei Mayer von Mayerfels 1880[48], Primbs 1883[49] und Hupp 1912[50]. Hervorzuheben im Bezug auf Wasserburg ist die Aussage des Eingangs erwähnten Georg von Jochner. Der Archivar war von 1916 bis 1922 Generaldirektor des Allgemeinen Reichsarchivs in München, der Vorgängerinstitution des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. Aufgrund seiner Verdienste wurde ihm im September 1918 das Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone verliehen, verbunden mit dem persönlichen Adel, dadurch war er auch einer der letzten Zivilisten, der von König Ludwig III. in den Adelsstand erhoben wurde. Jochner war zu seiner Zeit die in Bayern führende Autorität in Sachen Heraldik. In einem Aufsatz von 1894 schreibt er, dass das Rautenwappen eindeutig von den Wasserburger Grafen übernommen wurde,[51] dies wird im Folgenden weiter ausgeführt.

Die Bogener These wird amtlich (ab 1950)

Es stellt sich die Frage, warum die Wasserburger Herkunft der Rauten in Vergessenheit geriet und heute selbst in der Fachwelt wenig bekannt zu sein scheint oder nicht diskutiert wird?

Der Grund ist die Übernahme der Bogener These in die Symbolerklärung zum bayerischen Rautenwappen durch das Innenministerium. Der Hintergrund dazu lässt sich wie folgt rekonstruieren: Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Annahme eines neuen Staatswappens diskutiert. Hierzu lag 1946 ein Entwurf[52] des Grafikers und Heraldikers Eduard Ege [53] vor. Dieser wurde in Fachkreisen wegen der Symbolik, die die Landesteile Bayerns repräsentierten und auch wegen der damals modernen grafischen Gestaltung diskutiert. Allerdings wurde eher über die Symbole für Niederbayern und Schwaben debattiert, die Rauten als zentrales Element standen nicht zur Diskussion. Der oben bereits erwähnte Klemens Stadler, zuständig für Heraldik am Bayerischen Hauptstaatsarchiv verfasste ein Gutachten dazu, welches er auch in etwas geänderter Form 1949 veröffentlicht hat.[54]. Er spricht sich gegen den neuen Entwurf aus. In jenem Aufsatz erwähnt er nebenbei auch seine Auffassung von der Bogener Herkunft der Rauten:

Es besteht wohl kein Zweifel mehr, dass die Wecken dem Wappen der 1242 ausgestorbenen und auf Grund Versippung von den Wittelsbachern beerbten Grafen von Bogen a. Donau entstammen. ... Es lag nahe, an seiner Stelle das den nicht unbedeutenden Ländergewinn an der Donau versinnbildende Wappen der verschwägerten Grafen nach deren Erlöschen zum herzoglichen Wahrzeichen zu erheben. [55]

Letztendlich hat sich entgegen der Empfehlung Stadlers der Entwurf Eges durchgesetzt.[56] und wurde 1950 offiziell angenommen.[57] Zunächst wurde das Wappen - wie auch schon seine Vorgänger - lediglich durch einen Rechtsakt definiert, ohne dass von offizieller Stelle eine Symbolerklärung verfasst wurde. Der damalige Staatsminister für Unterricht und Kultus, Alois Hundhammer, wandte sich 1950 an das Innenministerium mit der Bitte um eine Symbolerklärung, um die Popularität des neuen Wappens zu erhöhen.[58] Dem wurde entsprochen und von Stadler ein Beitrag in der Bayerischen Staatszeitung verfasst[59], der die Grundlage für die heute vom Bayerischen Innenministerium verbreitete Version[60] bildet. Bald darauf begann die Stadt Bogen sich als Wiege des Rautenwappens zu bezeichnen und dies entsprechend als Marketing-Slogan zu verwenden.[61]

Bemerkungen zum Nachweis der Bogener These durch Stadler

In Fachkreisen geriet daraufhin die Wasserburger These in Vergessenheit und die Bogener These wurde kritiklos, allermeist ohne Quellenangabe rezipiert.[62] Lediglich in Paul Ernst Rattelmüllers Buch zum Bayerischen Wappen [63] findet sich ein Hinweis auf die für den Nachweis der Bogener These maßgebliche Veröffentlichung: Dies ist wiederum Stadlers Aufsatz von 1949.[64] Deswegen lohnt es sich, sich mit der allerdings etwas spärlichen Argumentation Stadlers genauer auseinanderzusetzen.

Als erstes Argument nennt er den bedeutenden Ländergewinn durch das Bogener Erbe von 1242. Auch in späteren Veröffentlichungen wird dies immer wieder aufgeführt.[65] Dies ist jedoch nur eine Hypothese, da kein Wittelsbacher je den Titel eines Grafen von Bogen führte. Sicherlich trug der Ländergewinn einen Teil zur Konsolidierung der Herzogsmacht der Wittelsbacher bei, jedoch wurden im gleichen Zeitraum eine ganze Reihe altbayerischer Adelsgeschlechter von den Wittelsbachern beerbt, die fast gleichzeitig ausstarben. Neben den Wittelsbachern selbst waren die bedeutendsten davon vor allem die Andechser, die den Herzogstitel von Meranien trugen, sowie auch die Grafen von Ortenburgund Hirschberg.[66] Hier stellt sich die Frage, warum die Herzöge das Wappen ausgerechnet der Grafen von Bogen und nicht das der Andechser oder eines anderen, von ihnen beerbten oder entmachteten Geschlechts gleicher Bedeutung gewählt haben. Insbesondere kann das Argument einer Übernahme des Rautenwappens aufgrund eines Erbfalls auch für die Grafschaft Wasserburg verwendet werden, zumal das von den Wasserburger Grafen zeitweise ausgeübte Amt des Hallgrafen, das ebenfalls von den Wittelsbachern übernommen wurde, einen Zugriff auf die wirtschaftlich enorm bedeutende Reichenhaller Salzgewinnung mit sich brachte.

Als materielle Nachweise führt Stadler, neben den schon bekannten Siegeln, lediglich apokryphe (d.h. in viel späterer Zeit entstandene und ihnen zugeschriebene) Rautenwappen der Grafen von Bogen in Windberg und Oberaltaich, deren Hausklöstern, auf. Diese wurden auch schon von Scholliner[67] erwähnt, jedoch nicht als Hauptanhaltspunkt für seine These verwendet, denn der Zeitpunkt der Entstehung dieser Wappen liegt über 300 Jahre nach dem Aussterben der Grafen von Bogen.

- Am 1418 errichteten Kenotaph der Klostergründer in Oberaltaich, der Regensburger Domvögte Friedrich I. (†1102) und Aswin (†1098), die gemäß der Inschrift fälschlich [68]zu den Grafen von Bogen gerechnet wurden, ist zu Füßen des Grafen Aswin ein Rautenschild dargestellt.

Die Rauten wurden allerdings erst rund hundert Jahre nach Aswin und Friedrich von den Grafen von Bogen verwendet. Es ist hier eher so, dass wie bei einer Vielzahl gotischer und barocker Bildwerke in bayerischen Klöstern den dort dargestellten früh- und hochmittelalterlichen Herrschern die herzoglich-bayerischen Rauten mangels eines bekannten eigenen Wappens zugeschrieben wurden. Damit wollte man ein Mitglied oder einen Verwandten (wie im Falle der Bogener Grafen) der Herzogsfamilie kennzeichnen.[69] Die Helmzier des dargestellten Rautenwappens, Büffelhörner, aus denen Lindenzweige wachsen, ist eindeutig Wittelsbachisch und wurde erstmals im Reitersiegel Herzog Ludwigs II. ab 1266 verwendet,[70] dies unterstützt die These, dass es sich hier um eine Abwandlung des Wittelsbacher Herzogswappens handelt, ohne Rückgriff auf das tatsächliche Wappen der Grafen von Bogen.

- Spätgotische Wappenschilde der Grafen von Arco in der Klosterkirche Oberaltaich, mit einer Umschrift, die das Wappen den Grafen von Bogen zuschreibt.

Das Wappen ist viergeteilt, im ersten und vierten Feld jeweils drei goldene Bögen auf blauem Grund, im zweiten und dritten Feld silbern (weiß)-blaue Rauten. Dieses Wappen ist auch an einem Klostertor dargestellt, datiert auf 1543. Im ursprünglichen Haus Arco entstand etwa zu jener Zeit die Legende, von den mächtigeren Bogener Grafen abzustammen, die auch so bei Aventinus[71] wiedergegeben wird. Deswegen haben sich die Grafen von Arco in Oberaltaich, dem Hauskloster ihrer vermeintlichen Ahnen, mit ihrem Wappen verewigt und dies ihren Vorfahren zugeschrieben. Das dargestellte Wappen entspricht der schlesischen Linie der Grafen Arco[72] und hat keinen Bezug zu den Grafen von Bogen. Die Rauten könnten auf eine Wappenbesserung zur Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern zurückzuführen sein, der gelegentlich seine Rauten als Wappenzusatz an Günstlinge verliehen hat.[73]

- Das Kloster Windberg, zweites Hauskloster der Grafen von Bogen, führte ab Mitte des 16. Jahrhunderts ebenfalls ein Rautenwappen, belegt mit einem goldenen Glevenrad, auch als Lilienhaspel[74] bezeichnet.

Dieses Wappen wird auch dem Gründer des Klosters, Albrecht II. von Bogen (1146) zugeschrieben, z.B. dargestellt in der Windberger Äbtetafel von 1589. Hier ist sicher die gleiche Motivation wie schon am Oberaltaicher Kenotaph zu vermuten, wobei das Glevenrad wohl noch als Unterscheidungsmerkmal zum herzoglich bayerischen Wappen beigegeben wurde. Dieser Befund wird wie auch schon beim Oberaltaicher Wappen insbesondere durch die Helmzier an den Wappendarstellungen in Windberg unterstützt: Der Löwe zwischen zwei Büffelhörnern, aus denen Lindenzweige wachsen, ist eine eindeutige Übernahme aus dem Wappen der Wittelsbacher[75] und steht in keiner Beziehung zu den Grafen von Bogen.

Nun treten Rauten in bayerischen Klosterwappen auch in anderen Fällen auf, auch in den Wasserburger Hausklöstern Attel und Altenhohenau.

Wir sehen also, dass die von Stadler aufgeführten, den Bogener Grafen erst ab der frühen Neuzeit zugeschriebenen Wappen keineswegs als Beweismaterial ausreichen.

Noch aussagekräftiger ist jedoch die Auseinandersetzung mit den originalen hochmittelalterlichen Quellen, wie sie hier weiter unten erfolgt.

Stadler war zwar gebürtiger Münchner, wuchs aber in Altötting auf und war der Inn-Salzach-Gegend sein Leben lang verbunden, wie zahlreiche Veröffentlichungen zu historischen und kunsthistorischen Themen aus der Region zeigen.[76] Die Geschichte der Grafen von Wasserburg und die Wasserburger Rautenthese muss ihm daher als Fachmann bekannt gewesen sein. Was die Beweggründe gewesen sein könnten, diese gar nicht mehr zu reflektieren, muss weitgehend dahingestellt bleiben: Vielleicht begegnete er in seiner Schulzeit im Internat des Klosters Metten, einem Benediktinerkloster an der Donau in Niederbayern, unweit von Bogen, Scholliners These[77] und hat diese später nicht mehr kritisch hinterfragt. Wir erinnern uns: Auch beim Rosenheimer Wappen hat Stadler die Legende vom Rosenwappen der Wasserburger Grafen ungeprüft übernommen.

Das bayerische Rautenwappen kommt aus Wasserburg – vier Gründe

Wir haben gesehen, dass die Argumente für die bis heute offiziell verbreitete Bogener Rautenthese dürftig sind und eine wissenschaftliche Diskussion - wohl unterstützt durch die amtliche Festlegung auf eine offizielle Erklärweise der heraldischen Elemente des bayerischen Staatswappens[78] - über Jahrzehnte zum Erliegen gekommen ist.

Anhand von Originalquellen soll nun untersucht werden, was die Motivation für Herzog Ludwig II. war, das Rautenwappen anzunehmen.

Ganz klar führen die Spuren hier nach Wasserburg.

Zeitlicher Kontext: Die Eroberung von Wasserburg 1247

Konrad von Wasserburg war in seiner Politik zwischen der kaiserlichen und der päpstlichen Partei wankelmütig. Das unterschied ihn aber kaum von anderen Territorialherren seiner Zeit. Den Wittelsbachern war er teils wohlgesonnen, schließlich war seine Mutter eine Wittelsbacherin: So schloss er mit Herzog Otto einen Erbvertrag im Jahr 1242, als ihm klar war, dass er kinderlos bleiben würde. Das Wasserburger Erbe war den Wittelsbachern damit sicher und zunächst war kein Grund für einen militärischen Konflikt in Sicht. Dann aber ließ sich der unstete Konrad von dem Wanderprediger Albert Beham gegen den Herzog aufstacheln. Der bayerische Historiker Max Spindler spricht gar von einem Kreuzzug.[79] Das war Herzog Otto II. dann doch zu viel, wohl wähnte er sein Erbe in Gefahr und er schickte seinen 17-jährigen Sohn Ludwig mit einer Streitmacht.

Der Wasserburger Feldzug gegen Konrad war für den jungen Ludwig die erste militärische Aktion, die er alleine anleitete, gewissermaßen seine Bewährungsprobe. Konrad erwies sich als zäher Gegner, die Belagerung dauerte 17 Wochen. Als er die Stadt am 11. November 1247[80] endlich erobert und damit Konrad von Wasserburg entmachtet hatte, eignete er sich sogleich dessen Rautenschild an und begann unmittelbar Urkunden im Wasserburger Umfeld damit zu siegeln. Die eingangs genannte Urkunde aus dem Kloster Seeon ist auch die erste von Ludwig ausgestellte Urkunde überhaupt, sie wurde auf der ehemals gräflich wasserburgischen Burg Hartmannsberg ausgestellt. Diese wurde wohl schon vor der Stammesfestung Wasserburg erobert und könnte Ludwig als Hauptquartier während der Belagerung gedient haben. Hierzu sei auch der oben erwähnte Georg von Jochner zitiert:

Sollte es nun Zufall sein, dass Ludwig in eben dieser Zeit des Teils durch Erbvertrag teils durch Waffengewalt neu erworbenen Besitzes sich auch eines neuen Siegels bedient? Muß nicht vielmehr hier ein ursächlicher Zusammenhang bestehen, wenn er dasselbe Wappenzeichen annimmt gerade jener Wasserburger deren Gebiet – dem wittelsbachischen Hause bereits zugesprochen – er nun, da das Erbe verlorenzugehen droht, mit Waffengewalt festzuhalten und zu erobern gedenkt? Angesichts der Stammesfeste entfaltet er das alte Banner des früheren Herrn derselben zum Zeichen, dass nun Wittelsbach der neue Herr ist und bleiben will [81]

In der Tat würde es zu Ludwigs zynischem Charakter passen - wegen der Ermordung seiner ersten Gemahlin bekam er von der Nachwelt den Beinahmen der Strenge - dass er in einem auch für damalige Verhältnisse diplomatischem Eklat provoziert, in dem er das Wappen des noch nicht ausgestorbenen Wasserburger Geschlechts ursurpiert. Betrachtet man den Zeitraum von nur acht Tagen zwischen der Eroberung Wasserburgs und der Ausfertigung der Urkunde für das Kloster Seeon, bleibt die Frage, woher so schnell ein Typar mit dem Rautenwappen kam. Möglicherweise wurde mit der Anfertigung schon während der Wasserburger Belagerung begonnen, da die Einverleibung der Grafschaft eine beschlossene Sache war und das Kräfteverhältnis wohl klar auf Ludwigs Seite lag. Oder es sollte nach der Eroberung schnell ein Typar gefertigt werden und ob der begrenzten Zeit wurde nicht das für einen Fürsten üblichere, aber handwerklich aufwändigere Reitersiegel angefertigt, sondern ein einfacher herzustellendes Siegel, das nur den Wappenschild enthält.

Es fällt auf, dass das Siegel Ludwigs II. eher das Wappen Graf Dietrichs, nämlich den vollen Rautenschild, abbildet als das Wappen Konrads mit den drei Rauten. Auch wenn die Beweggründe im Dunklen liegen, so können folgende Vermutungen angestellt werden: Das volle Rautenwappen war das verbreitete Hoheitszeichen der Wasserburger Grafen und seit Dietrichs Zeiten an Bannern und Schilden angebracht, sodass Ludwig dieses während der Belagerung Wasserburgs gesehen hat. Auch könnte ein Zusammenhang zwischen der näheren Verwandtschaft des mit den Wittelsbachern verschwägerten Grafen Dietrich und dem Rückgriff auf dessen Wappen bestehen.

Häufige Verwendung des Rautensiegels Herzog Ludwigs II. im Wasserburger Umland

Zum Ort seines ersten Triumphes hatte Ludwig gerade in seinen frühen Regierungsjahren ein besonderes Verhältnis, dies zeigt ein Blick auf die Urkunden aus seinen frühen Regierungsjahren für sein bayerisches Herrschaftsgebiet (daneben stellt er noch Urkunden in der Pfalz aus). Insbesondere die Urkunden, die er ausschließlich in eigenem Namen verfasste, haben als Adressaten Klöster im Wasserburger Umland, denen er Rechte bestätigte oder die Vogteirechte übernahm. In seinen Anfangsjahren als Herrscher wollte er damit seinen Herrschaftsbereich insbesondere im südlichen Oberbayern festigen. Es liegt nahe, dass er das dort überall bekannte Wasserburger Rautenwappen als politisches Symbol nutzte, denn diese Eigenschaft besaßen Wappen zu dieser Zeit durchaus, wie bereits beschrieben wurde. Nachfolgend waren seine Urkunden dann alle mit dem Rautensiegel aus der Burg Hartmannsberg versehen. Auf der Burg Wasserburg brachte er auch den jungen Konradin unter, ein Faustpfand seiner pro-staufischen Politik.[82] Dies ist ein weiterer Hinweis für die hohe Bedeutung Wasserburgs als Verwaltungssitz Ludwigs und mit Sicherheit hat er sich selbst dort oft aufgehalten. Hingegen im Herrschaftsbereich der Grafen von Bogen sind keine Urkunden Ludwigs erhalten, es ist nicht einmal klar, ob er Niederbayern östlich der Donau, wo sich die Grafschaft Bogen befand, jemals bereist hat. Auch wird er kaum eine besondere familiäre Beziehung zu den Stiefsöhnen seiner Großmutter geführt haben, das Verwandtschaftsverhältnis ist da schon sehr weitläufig. Daher wird er sich kaum mitten im Wasserburger Krieg an das Wappen seiner Stiefonkel erinnert haben. Wenn andererseits die Wittelsbacher wirklich das Wappen der Grafen von Bogen übernehmen hätten wollen, so hätte dies Ludwigs Vater Otto II. gleich nach deren Aussterben 1242 getan. Von ihm ist aber kein Siegel mit Rautenwappen überliefert.

Die Abbildung[83] zeigt die Empfänger der Urkunden Herzog Ludwigs bis zur bayerischen Landesteilung.[84] An allen diesen ist entweder das Siegel mit dem Rautenschild von 1247 erhalten oder hat sich mit ziemlicher Sicherheit daran befunden, denn erst ab 1256 verwendet er zusätzlich ein Reitersiegel.[85] Ab 1254 verwendet auch sein jüngerer Bruder Heinrich ein Siegel mit gerautetem Dreieckschild, ab 1259 ebenfalls ein Reitersiegel.[86] Vom Tod Ottos II. des Erlauchten 1253 bis 1255 regieren die Brüder das Herzogtum gemeinsam, danach teilen sie es in Pfalz-Oberbayern (Ludwig) und Niederbayern (Heinrich). Die Grenzen entsprachen jedoch noch nicht denen der heutigen Regierungsbezirke. Bei der Betrachtung der Empfängerorte fällt auf, dass die allgemeinen Staatsgeschäfte, die Ludwig entweder mit seinem Vater oder Bruder tätigt, im ganzen Herzogtum verteilt sind, während die Urkunden, die er alleine ausstellt, d.h. seine eigenen politischen Angelegenheiten, sich auf die ehemalige Grafschaft Wasserburg und deren Umland konzentrieren[87].

Vergleich mit den Grafen von Bogen: Rauten und Gitternetz

Vergleicht man die Wappenschilde und Fahnenlanzen der Bogener und Wasserburger Siegel, so fällt auf, dass es sich nur bei den Wasserburgern um echte Rauten handelt, mathematisch beschrieben ein Rhombus mit unterschiedlichen Winkeln (im Gegensatz zum Schach, das eine Fläche quadratisch unterteilt). Auch sind auf den Wasserburger Siegeln die Rauten erhaben dargestellt, womit der Kunsthandwerker darstellen wollte, dass sie sich farblich vom Schildgrund bzw. Tuch der Fahnenlanze bei Dietrich unterscheiden. Bei den Bogener Siegeln ist hingegen ein aufgelegtes Gitternetz zu erkennen.

Auch Scholliner, der Urheber der Bogener These, erwähnt ja die Wasserburger These, führt aber als ausschlaggebendes Argument auf, dass die Wasserburger Rauten senkrecht und nicht schrägrechts stehen.[88] Er beruft sich jedoch auf Abbildungen/Zeichnungen in den Monumenta Boica[89], die insbesondere bei den Bogener Siegeln irreführend sind (siehe Abbildungen oben). In der nebenstehenden Abbildung sind die Details aus den Siegeln der Bogener und Wasserburger Grafen im Vergleich zum Rautensiegel Herzog Ludwigs dargestellt. Augenscheinlich sind Scholliners geometrische Argumente nicht zutreffend, bei den Bogener Grafen wurde schlicht eine andere heraldische Figur dargestellt, nämlich ein aufgelegtes Gitternetz. Hingegen ist die Ähnlichkeit der Rauten insbesondere bei Graf Dietrich und Herzog Ludwig frappierend.

Aufschlussreich ist auch die Aussage des bayerischen Historikers Wiguläus Hund von 1585, also zwei Jahrhunderte vor Scholliner, als der Erhaltungszustand entsprechend besser war. Er spricht explizit von einem Schach, nicht von Rauten:

… Die Graven von Pogen führten drey gelb Pogen in blawen Feldt/ aber ich find das sie auch ein gschachten Schildt geführt/ die Farb weyß ich nit …[90]

Wäre zu dieser Zeit schon die Bogener Rautenthese im Umlauf gewesen, hätte Hund das wahrscheinlich mitbekommen und auch davon berichtet: Er erwarb 1584 die Hofmark Steinach nahe dem Kloster Oberaltaich und hat sich dort wohl auch öfter aufgehalten.[91]

Überlieferung der Farben über das Kloster Attel

Das erste Mal sind die Rauten der Wittelsbacher farblich in silber-blau im Armorial Wijnbergen anzutreffen, das zwischen 1265 und 1285, also noch zu Lebzeiten Ludwigs II. entstanden ist.[92]. Über die Ursprünge der Farben wurde schon spekuliert, gar eine Herkunft vom Banner der alten Bajuwaren wurde gemutmaßt, auch im Zusammenhang mit den Wappenfarben anderer bayerischer Adelsfamilien.[93] Nachweisen lässt sich dies jedoch nicht. Es könnte sich aber eine Spur zu den Farben des Wappens der Wasserburger Grafen ergeben, und zwar über das Wappen des Klosters Attel.

Das im ersten Drittel des 12. Jahrhunderts[94]von Hallgraf Engelbert gegründete Benediktinerkloster Attel war das Hauskloster der Grafen von Wasserburg, neben dem 1235 von Graf Konrad gegründeten Dominikanerkloster Altenhohenau. Es war üblich, als Klosterwappen das Wappen des ausgestorbenen Stiftergeschlechts zu wählen, praktiziert vor allem ab dem 15. Jahrhundert. So gibt es im altbayerischen Raum einige bekannte Beispiele[95]: Die von den frühen Wittelsbachern gegründenten Klöster Indersdorf, Ensdorf und Scheyern führen den Zackenbalken der Wittelsbacher. Dießen und Andechs führen Löwe und Adler aus dem Siegel des letzten Grafen von Dießen-Andechs.[96] Attel führte das Wappen Konrads von Wasserburg mit den drei Rauten. Andere Klöster führen apokryphe (den Gründern zugeschriebene, für diese aber nicht direkt nachweisbare) Wappen, z.B. Steingaden den Greifenlöwen der Welfen. Für das Kloster Windberg, gegründet von den Grafen von Bogen, ist ab Mitte des 16. Jahrhunderts das oben bereits erwähnte, mit einem Glevenrad belegte Rautenwappen überliefert.[97]

Im Gegensatz zu den Siegeln weltlicher Herren tauchen heraldische Elemente aber bei geistlichen Institutionen erst relativ spät auf. Im frühen und hohen Mittelalter ist zumeist nur der geistliche Würdenträger oder ein Kirchenpatron dargestellt, so auch an Atteler Urkunden, z.B. 1368 [98]: Abt und Konvent führen je ein Siegel mit dem Hl. Michael. Der früheste bildliche Nachweis für die Verwendung der drei Rauten im Wappen des Klosters Attel stammt von 1440.[99] Das Rautenwappen wurde vom Abt oder für die Abtei als Ganzes verwendet, der Konvent führte ein Wappen mit einem Rad, das Zimmermann als Schildbuckel interpretiert und damit dem als Schild des Hl. Michael am Konventswappen in den genannten Urkunden entspricht. So befinden sich zu Füßen der Figuren am Stiftergrab auch das Konventswappen, zu beiden Seiten je das Abteiwappen.[100]

Die Tingierung (Farbgebung) des Atteler Wappens ist überliefert als silberner Schild mit drei blauen Rauten, der älteste Nachweis ist auf der bayerischen Landtafel von Hans Mielich zu finden, einer Illustration im Bußpsalmencodex Herzog Albrechts des V. von 1565.[101] Dort ist auch ein Wappen des Klosters Altenhohenau überliefert mit den Kirchenpatronen, zwischen denen sich ein Rautenschild befindet. Es ist unklar, ob das auch ein Hinweis auf die Wasserburger Grafen ist oder eher auf Margaret von Bayern, Tochter Herzog Georgs des Reichen und Wohltäterin des Klosters. Doch zurück zum Atteler Wappen: Wenn man nun von einer authentischen Fortführung des Rautenwappens Graf Konrads durch Attel ausgeht, so werden sicher auch die Farben übernommen worden sein. Alle Darstellungen auf Siegeln oder Grabsteinen des Atteler Klosterwappens bilden die Rauten als erhabenes Relief ab - ganz genau wie auf dem Wappenschild im Siegel Konrads - und man kann hier bereits von einer einheitlichen Tingierung ausgehen. Im Hinblick auf die bayerischen Rauten könnte so auch die Farbgebung weiß (heraldisch silber) und blau in einer kontinuierlichen Tradition der Grafen von Wasserburg stehen.

Fazit

Die Wasserburger Rautenthese ist heute nahezu unbekannt, wurde aber in der Fachwelt jahrhundertelang diskutiert. Doch bei einer genaueren Betrachtung des historischen Kontextes der erstmaligen Verwendung des Rautenwappens durch den Wittelsbacher Herzogssohn Ludwig II. lässt sich Wasserburg nicht ignorieren: Nicht nur die Urkunde von 1247 selbst wurde in der ehemaligen Grafschaft Wasserburg ausgestellt, sondern auch viele Urkunden gerade aus Ludwigs früher Regierungszeit zeugen von Wasserburg als einen Schwerpunkt seiner Politik. Dass er das Symbol des ehemaligen Inhabers der Grafschaft, Konrads von Wasserburg, ursurpierte, ist naheliegend. Vorliegender Artikel soll dazu beitragen, dass eine sehr wahrscheinliche Herkunft der bayerischen Rauten aus Wasserburg in Zukunft auch in der Heraldik berücksichtigt wird und nicht mehr nur die Bogener These ohne Angabe von Quellen oder Beweisen rezipiert wird.

Empfohlene Zitierweise:

Sebastian Dietz, Bayerisches Rautenwappen und Wasserburg, publiziert am 17.02.2025 [=Tag der letzten Änderung(en) an dieser Seite]; in: Historisches Lexikon Wasserburg, URL: https://www.historisches-lexikon-wasserburg.de/Bayerisches_Rautenwappen_und_Wasserburg (29.01.2026)![]() Lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

- ↑ Bayerisches Staatsministerium des Innern, Staatssymbole des Freistaates Bayern.

- ↑ BayHStA, Urkunden Seeon 10.

- ↑ z.B. bei Slowioczek, Die Grafen von Bogen, 7, Volkert, Wappen der Wittelsbacher, 14.

- ↑ Vorliegender Beitrag basiert auf Dietz, Das Rautenwappen der Wittelsbacher wurde für die Darstellung in diesem Lexikon jedoch umfangreich erweitert.

- ↑ Mayaud, Méthodes et réflexions du père Ménestrier et des érudits héraldistes.

- ↑ Lipowsky, Geschlechtswappen der Pfalzgrafen von Scheyern und Wittelsbach, 196 f.

- ↑ Schroeder, Kleine Wappenkunst, 28.

- ↑ Schöntag, Reitersiegel als Rechtssymbol, 88. In diesem Zusammenhang soll Folgendes erwähnt sein: Mutmaßungen über ein Rautenbanner im Siegel Herzog Ottos II., z.B. an seinem Siegel an der Urkunde BayHStA, Urkunden Reichsstadt Regensburg 19 von 1233, sind unzutreffend. Hier handelt es sich eindeutig um ein gemustertes Gonfanon ohne Heraldik, wie es in vielen anderen Herrschersiegeln auftritt.

- ↑ Schroeder, Kleine Wappenkunst, 25-26.

- ↑ Hye, Wappen der Grafen von Andechs, 661.

- ↑ Dies wurde seit der Preisfrage (siehe Einzinger, Historische Wappengallerie, 13) der kurfürstlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften von 1775 immer wieder kontrovers diskutiert. Letztlich besteht aber bis heute die Vermutung, dass es sich bei dem Zackenbalken um das Stammwappen der Wittelsbacher handelt, vgl. Hofmann, Urkundenwesen, 54.

- ↑ Primbs, Entwicklung des wittelsbachischen Wappens, 264-265.

- ↑ Wikipedia, Geschacht (Heraldik)./ Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst, 33.

- ↑ Wikipedia, Raute (Heraldik)./ Gritzner, Grundsätze der Wappenkunst, 59.

- ↑ Archives départementales de la Somme, 20H9/3.

- ↑ Wikipedia, Wecke (Heraldik).

- ↑ Wikipedia, Spindel (Heraldik).

- ↑ Bayerisches Staatsministerium des Innern, Staatssymbole des Freistaates Bayern.

- ↑ Wikipedia, Coat of Arms of Monaco.

- ↑ Generallandesarchiv Karlsruhe, Salemer Urkunden 4, Nr. 7053.

- ↑ Seyler/Siebmacher, Abgestorbener bayerischer Adel 1, 160./ Hefner, Altbayerische Heraldik, 115.

- ↑ Hefner, Altbayerische Heraldik, 177.

- ↑ Mötsch, Siegel der Grafen von Sponheim, 461 und 467./ Primbs, Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen.

- ↑ Noichl, Grafen von Wasserburg.

- ↑ Noichl, Grafen von Wasserburg.

- ↑ In bayerischen und österreichischen Archiven sind 44 Urkunden der Grafen von Wasserburg erhalten, an 39 davon sind noch Siegel oder Siegelreste vorhanden, siehe Dietz, Auswertung der Siegel der Grafen von Wasserburg.

- ↑ BayHStA, Urkunden Schäftlarn 3, BayHStA, Urkunden Rott am Inn 10, BayHStA, Urkunden Attel 9 und BayHStA, Urkunden Attel 10.

- ↑ BayHStA, Urkunden Attel 10.

- ↑ Primbs, Wanderung durch die Sammlung von Siegelabgüssen./ BayHStA, Metallabgussammlung A 6210, Abguss nach BayHStA, Urkunden Hochstift Regensburg 45.

- ↑ Wikipedia, Burggraf von Regensburg.

- ↑ Wikipedia, Klemens Stadler

- ↑ Stadler, Wappen und Siegel der Stadt Rosenheim.

- ↑ Rosenheim, Stadtwappen und Logo.

- ↑ Wikipedia, Burg Rosenheim.

- ↑ Rosenheim, Stadtwappen und Logo.

- ↑ Am besten erkennbar auf BayHStA, Metallabgussammlung A 6211, Nachweis des zweiten Typars Graf Konrads.

- ↑ Inninger, Konradin, 11.

- ↑ Neben der Veröffentlichung der Schrift des Gewinners der Preisfrage, Lipowsky, Geschlechtswappen der Pfalzgrafen von Scheyern und Wittelsbach, berichtet auch Einzinger, Historische Wappengallerie, 13 f., darüber. Eine Zusammenfassung der Diskussion ist auch bei Primbs, Entwicklung des wittelsbachischen Wappens, 257-260 enthalten.

- ↑ Für die Grafen von Bogen:Monumenta Boica 11 Tab. III,Monumenta Boica 14 Tab. II. Für die Grafen von Wasserburg:Monumenta Boica 1 Tab. I

- ↑ So weicht die Darstellung des Siegels Berthold IV. von Bogen in Monumenta Boica 11 Tab. III stark vom originalen Siegel an der Urkunde BayHStA Kloster Niederaltaich, Urkunden 2098 ab

- ↑ Ein Beispiel für die Überinterpretation ist die Schraffur bei den Grafen von Wasserburg und Bogen in den Abbildungen, die in Einzinger, Historische Wappengallerie S.139 als rote Farbe interpretiert wird. Die Siegel sind jedoch nachweislich nicht bemalt.

- ↑ Lipowsky, Geschlechtswappen der Pfalzgrafen von Scheyern und Wittelsbach.

- ↑ Einzinger, Historische Wappengallerie, 196 f.

- ↑ Einzinger, Historische Wappengallerie, 13 f.

- ↑ Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung, 17.

- ↑ Einzinger, Historische Wappengallerie, 137, Lipowsky, Geschlechtswappen der Pfalzgrafen von Scheyern und Wittelsbach, 267, Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung, 45.

- ↑ Hefner/Siebmacher, Soveraine der deutschen Bundesstaaten 1, 15.

- ↑ Mayer von Mayerfels, Wittelsbacher Stamm-, Haus- u. Geschlechtswappen, 39 f.

- ↑ Primbs, Entwicklung des wittelsbachischen Wappens, 258.

- ↑ Hupp, Wappen und Siegel, 12.

- ↑ Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen, 8.

- ↑ Volkert, Die Wappenzeichen des Landes Bayern, 691.

- ↑ Heraldik Wiki, Eduard Ege.

- ↑ Stadler, Das bayer. Staatswappen

- ↑ Stadler, Das bayer. Staatswappen

- ↑ Abendzeitung, Bayerischer Wappenkrieg

- ↑ Wappengesetz Bayern.

- ↑ Hundhammer, Schreiben an das Innenministerium 1950.

- ↑ Stadler, Bayerische Staatszeitung 1953.

- ↑ Bayerisches Staatsministerium des Innern, Staatssymbole des Freistaates Bayern.

- ↑ Michal, Museumsführer Bogen, 20.

- ↑ Volkert, Wappen der Wittelsbacher, 14 und Volkert, Die Wappenzeichen des Landes Bayern, 680 f., Loibl, Die Grafen von Bogen, 59 f.

- ↑ Rattelmüller, Das Wappen von Bayern, 19-21

- ↑ Stadler, Das bayer. Staatswappen, 4.

- ↑ z.B. bei Loibl, Die Grafen von Bogen, 59 f.

- ↑ Prinz, Die bayerischen Dynastengeschlechter des Hochmittelalters, 262

- ↑ Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung, 18.

- ↑ Zu den neuesten Forschungsergebnissen der Verwandschaft zwischen den Regensburger Domvögten und den Grafen von Bogen sei auf Slowioczek, Die Grafen von Bogen, 26-30 verwiesen.

- ↑ Zur Unterlegung der Aussage sollen hier einige Beispiele aus bayerischen Kirchen dargestellt werden, in denen hochmittelalterlichen Herrschern aus vorheraldischer Zeit Rauten zugeschrieben wurden: Gotisch: Dom zu Bamberg – Grabmal Heinrich II. (†1024), Stiftskirche Aschaffenburg – Grabmal Herzog Otto, Augsburg St. Moritz – Grabmal Bischof Brun (†1029), Bruder Heinrichs II. Barock: Wallfahrtskirche Grafrath, Deckenfresko im Chor – der legendäre Graf Rasso von Andechs, Klosterkirche Scheyern – Grabmal der Grafen von Dachau, Nebenlinie der Wittelsbacher (†1148 ausgestorben)

- ↑ Primbs, Siegel der Wittelsbacher, 3.

- ↑ Aventinus, Sämtliche Werke 3,1, 228.

- ↑ Arco, Chronik der Grafen von Arco, 212.

- ↑ Katalog Bayerische Landesausstellung 2014 Ludwig der Bayer, 185.

- ↑ Heraldik Wiki, Lilienhaspel

- ↑ Die Büffelhörner kombiniert mit dem Löwen wurden als Helmzier erstmals von Herzog Ernst ab 1395 verwendet, siehe Primbs, Siegel der Wittelsbacher, 4.

- ↑ Der Archivar, Nachruf Stadler

- ↑ Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung

- ↑ w.o. bereits zitiert...https://www.bayern.landtag.de/parlament/staatssymbole/bayerisches-staatswappen/

- ↑ Spindler, Handbuch der bayerischen Geschichte Bd. 2, 42.

- ↑ Hiebl, Konrad von Wasserburg.

- ↑ Jochner, Das Wittelsbachische Hauswappen, 404.

- ↑ Inninger, Konradin, 12 f.

- ↑ Basis für die Abbildung ist Hofmann, Urkundenwesen, 236-240.

- ↑ Landesteilung als Endpunkt deswegen, weil dadurch auch die Verwaltung umgegliedert wurde und sich entsprechend die Ausstellungsorte nach den Verwaltungssitzen richten (hauptsächlich Landshut/Niederbayern, München/Oberbayern). Auch war zu dem Zeitpunkt das Rautenwappen schon voll etabliert.

- ↑ Hofmann, Urkundenwesen, 137 f.

- ↑ Primbs, Siegel der Wittelsbacher, 13.

- ↑ Hofmann, Urkundenwesen, 236-240

- ↑ Scholliner, Historisch-Heraldische Abhandlung, 16 f.

- ↑ Monumenta Boica 11 Tab. III,Monumenta Boica 14 Tab. II.

- ↑ Hund, Bayrisch Stammen-Buch, 121.

- ↑ Heigl, Heimatgeschichte Steinach, 2.

- ↑ Bibliothèque royale de Belgique, Collection Goethals, ms. 2569, f° 233

- ↑ Rattelmüller, Das Wappen von Bayern, 21.

- ↑ .Noichl, Gründungsurkunde des Klosters Attel, 86.

- ↑ Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik.

- ↑ Hye, Wappen der Grafen von Andechs, 661.

- ↑ Hund, Bayrisch Stammen-Buch, 122. Wegen des Glevenrades als gravierendem Unterschied zu den Siegeln der Bogener Grafen ist es in die Kategegorie apokryphe Wappen einzuordnen.

- ↑ StadtA Wasserburg a. Inn, I2a2.

- ↑ Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik , 36.

- ↑ Zimmermann, Bayerische Klosterheraldik , 36.

- ↑ Mielich, Wappen der bayerischen Landstände